人物 | 94歲吟誦傳承人陳侶白:飽歷滄桑情未老 一肩風雨盡成詩

2019-09-03 13:37:00 作者: 來源:中國孔子網

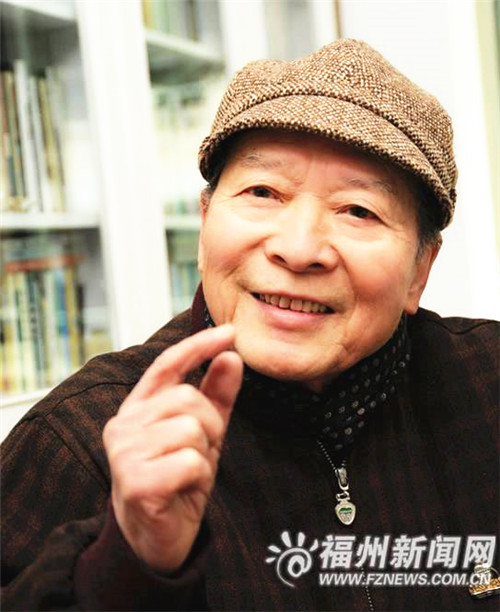

陳侶白先生

【人物介紹】

陳侶白,筆名:子艾、陳萏,1925生,福建福州人。畢業于廈門大學經濟系。歷任福建省文工團創作員,福州市文學工作者協會主任,福建省文聯創作員,福建省文聯《園地》及《熱風》月刊編委、編輯,福建省文化局歌詞編輯,福建省作家協會專業作家、秘書長,編審。

陳侶白先生接受記者采訪

【金色人生】

中華民族五千年的文明史給我們留下了極為豐富的文化遺產,非物質文化遺產就是其中的一項,它主要通過“口傳心授”的方式傳承以非物質形態存在的,內容豐富、形式多樣,其中詩詞吟誦就是其中之一。而眼前這一位94歲高齡的老人便是詩詞吟誦的傳承人陳侶白老先生。

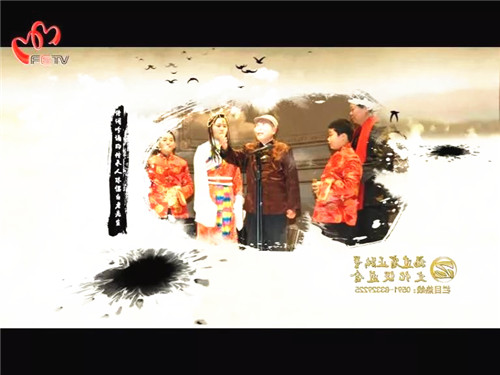

福建教育臺報道陳侶白先生

陳侶白的母親師從名儒何振岱,與何振岱的其他7位女弟子結拜為姐妹,1942年合出《壽香社詞鈔》,有“福州八才女”之譽;后又加入兩位結拜姐妹,故稱“十才女”。 每逢詩詞吟誦集會,少年的陳侶白跟著母親旁聽,陳侶白悟性很高,耳濡目染之下,對吟誦的精髓心領神會,充滿熱愛。

福建教育臺報道陳侶白先生

在陳侶白看來,用朗誦的方式表現口語化的新詩是適合的,表現使用古漢語、嚴遵聲律、凝練含蓄、內涵豐富的傳統詩詞則顯得平淡寡味;只有用吟誦,才能像韻味無窮的“美酒”,充分體現詩詞的文學美和音樂美。

福建教育臺報道陳侶白先生

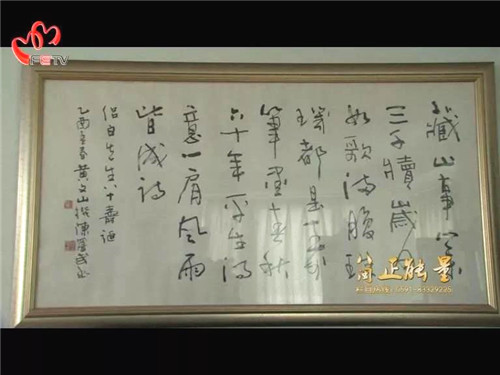

眼前這位慈眉善目、和藹可親的老人,如今已經94歲的高齡了,他對吟誦的熱愛卻依然不減當年。來到他的家中,一眼望去書架上琳瑯滿目的書籍,客廳雪白的墻壁上方高懸著一幅書法,是12年前由著名作家黃文山撰寫、著名書法家陳奮武書贈的;末句“一肩風雨盡成詩”,陳侶白認為是對他的人生的精彩概括,欣然將其作為書名,銘感無限。

福建教育臺報道陳侶白先生

陳侶白是著名的詩人、歌詞作家、詩詞吟誦藝術家、編輯家。2005年,在他80歲之際,省文聯、省作協、省文聯文藝理論研究室、省音協聯合舉行陳侶白詩歌、歌詞作品研討會,一致認為他歷經坎坷矢志不移,在文學園地辛勤耕耘數十載,廣泛涉獵新詩、歌詞、傳統詩詞、散文詩、散文、影劇、小說、翻譯、評論等多種文藝形式,橫跨文學界、音樂界、影劇界、理論界、吟誦藝術界等多個領域,無不精湛。著名詩人蔡其矯曾評價他“是個真正的全才,文字方面的高手”。陳侶白老先生至今出過12本書籍,獲得了大大小小的榮譽,這也是跟他的努力與熱愛是離不開的。新中國成立初期,陳侶白除了發表詩歌作品,還與同事、摯友朱一震合著多幕話劇《種橘的人們》,后來改編成電影劇本《閩江橘子紅》,由上海電影制片廠攝制,這是福建第一部電影故事片。

福建教育臺報道陳侶白先生

陳侶白在《寄夢樓詩詞——創作與吟誦》的自序中說:“搞文藝的人,追求美是本能與天職。從這個意義上說,91年來我只做了兩件事:欣賞美,創造美。”在長期的藝術實踐中,文學和音樂成為他生命中的第一需要。他一生崇尚并熱情謳歌真善美,為自己的居所取名“寄夢樓”,寫詩寄情:“有一天我將離去,回到不可知的原始,帶走我如詩的夢,留下我如夢的詩。”

【詩詞賞析】

告別在三坊七巷(歌詞)

作者 :陳侶白

想當年青春年少不懂憂傷,

我們相識相愛在三坊七巷,

夜夜情話說不盡,踏遍了石板路,

沐浴著中秋塔影元宵燈光。

突然間人世風暴席卷大地,

你隨父母踏海浪去向遠方,

我們難分難舍忍痛告別,

在月光下,在七巷三坊。

誰知道命運安排了海峽詩會,

我們意外重逢在三坊七巷,

塔影花燈依舊,石板路依舊,

我們已各自成家,兩鬢飛霜。

歷盡滄桑,千言萬語欲說還休,

臉上微笑,心頭有淚水流淌;

我們默默凝視,第二次告別,

在夕陽里,在七巷三坊。