漢學中西問 | 伊朗青年漢學家艾森·杜思特穆罕默迪:中伊文化深厚的文化共鳴

來源:中國孔子網作者:張曉芮 2024-07-31 18:44

編者按:

理性對話凝共識,文明互鑒共發展。為深化中西文明交流,更好推動中華文化的國際傳播,中國孔子網策劃推出“漢學中西問”專欄,旨在通過對話知名漢學家,聆聽中西文化聲音,感受文明交流互鑒的和諧共融。本期采訪嘉賓為伊朗翻譯家、西南大學歷史文化學院外籍專家艾森·杜思特穆罕默迪。

【中國孔子網】您當初來到中國是緣起于對中醫文化的向往,您為什么會對中醫文化感興趣?據您了解,中醫在伊朗發展狀況如何?您認為,中醫藥文化對人類的健康發展有怎樣的獨特作用?

艾森:2009年,我來到了向往已久的中國。此前,我一直致力于計算機軟件工程的學習。然而,一個偶然的事件,成為了我人生道路上一個重要的轉折點。我親眼見證了我的朋友,在遭遇嚴重車禍后,通過針灸治療的方法,使其受傷的手逐漸恢復了功能。這不僅僅是醫學上的奇跡,更是他人生中新起點的象征。目睹他重獲新生的過程,我深受觸動,也因此產生了強烈的愿望,那就是學習中醫。

近年來中醫藥國際認可度不斷提升,中醫藥逐漸被納入許多國家的醫療體系中。伊朗作為“一帶一路”沿線重要國家之一,在醫療衛生領域與中國有著巨大的合作潛力。如今,中醫在伊朗出現了轉折性的發展,中醫不僅進入了伊朗的醫療體系中,伊朗衛生和醫療教育部還制定和頒布了10 項有關中醫臨床指南與操作規范。針灸博士專業已于2020年首次獲批準加入伊朗全國醫學博士入學考試,并且一大批中國醫科大學也被列入伊朗衛生和醫療部批準的國際知名大學名單。這表明中醫藥和中醫學教育在伊朗得到了官方的認可和推廣。

我認為,中醫藥文化對人類健康發展的獨特作用不僅在于其治療方法和理念,更在于其對整體健康的關注和對生命質量的提升。中醫秉持“天人合一”的整體健康觀,視人體為相互關聯、密不可分的有機整體。它著重于通過調節整體系統的平衡與和諧,來預防疾病并提升健康水平。中醫注重個性化的治療方法,認為每個人的體質、環境和時令變化都不同,因此需要根據患者的具體情況來制定獨特的醫療方案,從而避免“一概而論”的治療方法。中醫非常重視疾病的預防,它強調“治未病”的理念,即在疾病未發生時進行干預和調節。通過合理的飲食、生活習慣和情緒管理,預防疾病的發生,并阻止其進一步發展。此外,中醫采用自然藥物和療法,如草藥、針灸、推拿和氣功等,來調整人體的機能和平衡。這些療法強調順應自然規律和身心和諧,相對于傳統西醫療法,對人體的副作用較小,更注重長期效益和整體健康。這些特點使得中醫藥在現代醫學中發揮著不可替代的作用。

【中國孔子網】賴于古代絲綢之路,中華文明與波斯語區國家的文化交流淵源深厚,您在中華文化與伊朗文化的對比研究中獲得了哪些收獲和體會?

艾森:自古,因陸上絲綢之路和海上絲綢之路的興起,中伊兩國人民結下了深厚的友誼。他們共同分享著彼此的文明成果,相互學習、借鑒,推動了兩國文明的共同進步。這種友好交流的傳統一直延續至今,成為中伊關系中的重要組成部分。

經過數年的深入探索與精心翻譯,我得以揭開中國經典文化的一角,并在此過程中發現了它與伊朗文化之間眾多的交匯點。這些相似之處不僅僅局限于表面上的符號或象征,更深入地滲透在兩種文化的核心價值觀、社會習俗和藝術表達之中。以儒家思想為例,儒家文化的核心精神與伊朗文化中某些深層次的理念不謀而合,彰顯出兩者間深厚的文化共鳴。

中伊典籍中有許多這樣的例證。譬如,在國家與人民的關系上,中國古代的《孟子》一書深刻揭示了“得民心者得天下”的真理,強調了民心在國家興衰中的重要地位。而在伊朗的文化瑰寶《薔薇園》中,也提出了類似的觀點,主張“天下的得失在于民心的向背”,凸顯了人民對于國家穩定與繁榮的決定性作用。當我們將目光轉向國家治理層面時,可以發現伊朗與儒家學說都主張“仁”的思想。儒家思想追求通過“仁政”來實現社會的和諧與繁榮,讓老者得以安享晚年,年輕人充滿希望和抱負,從而達到“均無貧,和無寡,安無傾”的理想狀態。這里的“仁政”不僅僅是一種政治策略,更是一種“以人為本”的治理哲學,強調對民眾的關懷與愛護。與此同時,波斯詩人薩迪也表達了對于“仁政”的渴望。他期待一位“賢明的統治者”能夠實行“仁政”,使百姓能夠在和平與安寧的環境中安居樂業,享受到社會的繁榮與穩定。這樣的愿景與儒家思想中的“仁政”理念相互呼應。無論是儒家的“仁政”理念,還是薩迪對“賢明統者”實行“仁政”的期待,都體現了對人類共同價值的追求和對美好社會的向往。這種跨越文化和時空的共鳴,展現了人性中對于和諧、公正和幸福的共同追求。

【中國孔子網】您之前已經翻譯出版《大學》《中庸》《孟子》《道德經》《黃帝內經·素問》等眾多經典中文著作,您在翻譯內容的選擇上有怎樣的考量?為什么會選擇儒家經典、中醫藥、古典小說方面的題材,以此向伊朗展現中華文明的獨特魅力?

艾森:人文精神強調人的尊嚴與價值,倡導人與人之間的和諧共處,為構建更加美好的社會提供了有力的支撐。中國典籍卷帙浩繁,內容博大精深,覆蓋了天文、地理、歷史、哲學、文學等諸多領域。中華優秀傳統文化,特別是儒家思想,如同智慧的寶藏,蘊含著深刻且富有啟發性的元素,為我們應對當代人類所面臨的挑戰與難題提供了重要的啟示。其中所包含的豐富哲學思想,深入探討了宇宙萬物的本質和規律,為我們認識世界提供了獨特的視角。中醫藥典籍在中國文化寶庫中占有舉足輕重的地位,將這些典籍翻譯成波斯文,我們不僅能夠拓寬伊朗人民了解中國文化的視野,更可以讓他們深入洞悉中國人的思維方式與價值觀念。典籍是歷史的見證,是文化的載體,它們蘊含著中華民族的智慧與精髓。儒家典籍及中醫古籍等一系列經典之作,不僅在古代對中華文化的形成與發展起到了至關重要的作用,而且至今仍然具有不可替代的歷史價值、學術價值和現實意義。

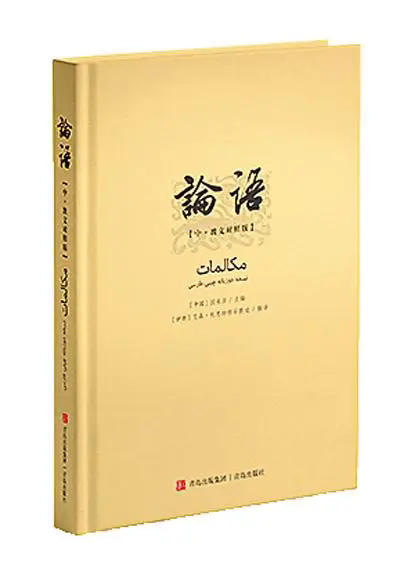

【中國孔子網】尼山世界儒學中心、中國孔子基金會策劃開展的“一帶一路”國家《論語》譯介工程已經翻譯了12種語言正式出版發行,其中,您作為中文波斯文對照版《論語》的翻譯者,為更好地促進中華文化走進伊朗,您是本著怎樣的原則或者宗旨進行這次編譯工作的?

艾森:自1955年起,《論語》在伊朗的翻譯傳播已有超過60年歷史,第一個波斯語譯本由德語轉譯而來。為確保準確傳遞孔子思想,我決定從中國古文原文直接翻譯成波斯文。“一帶一路”國家《論語》譯介工程波斯語版本自正式立項起,歷經了一年半的審校工作。在過去的這段時間里,我們與國內頂尖的波斯語專家緊密合作,通過無數次的深度討論和交流,我們細致剖析儒家思想中核心術語的深刻意蘊與翻譯策略,如仁、義、禮、智、信、忠、孝、溫、良、恭、儉、讓等詞匯,探究其背后的文化哲學含義及其在波斯語中的精準表達。我們追求用最為準確、地道的波斯語來傳達中國文化經典的精髓。這種跨國界的學術合作為兩國翻譯專家樹立了合作的典范。

鑒于中國古文蘊含豐富的層次與深遠的含義,為確保精準傳達原文的精髓與意圖,我在翻譯每一章時都廣泛參考了歷代不同學者的深入解讀與詳盡注釋。這些學者們的觀點各異,但都為我們理解古文提供了寶貴的視角與啟示。通過對比和分析這些不同的解讀和注釋,我們能夠更加全面地把握原文的內涵與外延,確保翻譯結果既忠實于原文,又易于為現代讀者所理解和接受。此外,我認為,中國典籍在英語世界已然擁有豐富多樣的譯本,這一成功模式同樣適用于小語種國家。我們理應在各個小語種國家推出各具特色的翻譯版本,使得中國的典籍能夠更廣泛地傳播,為更多讀者所接觸和了解。多樣化的譯本不僅為讀者提供了更為廣闊的選擇空間,讓他們可以根據自己的興趣和需求選擇適合自己的版本,同時也為他們提供了豐富的參考材料,有助于更深入地理解中國古代思想家的多維度思想。

【中國孔子網】您認為,隨著“一帶一路”國家《論語》譯介工程更多語種的出版發行,將對多元文明交流互鑒產生怎樣的影響?作為一名青年漢學學者,未來您將開展哪些方面的工作來推廣中華文化,促進國際文化交流互鑒?

艾森:《論語》譯介工程取得了令人矚目的成果,這些譯本為海外讀者提供了學習儒家經典、了解中國文化的有益幫助。通過對照閱讀中外文對照本,讀者們可以更好地理解儒家思想的內涵和外延,同時也能夠更加深入地了解中國的歷史文化和社會風情。這些譯本對于推動中外文化交流、增進國際友誼具有積極的作用。

我始終懷揣著一份熱忱的期望,渴望在未來能夠有更多的機會,通過翻譯更多的中國典籍,將博大精深的中國文化以及獨特的思維方式,向伊朗人展現。我希望,通過我的努力,讓更多伊朗人民領略到中國文化的魅力,感受到中國人的精神風貌,從而增進中外之間的文化交流與理解。這是一項具有深遠意義的工作,我將竭盡所能,為推廣中國文化、促進國際文化交流貢獻自己的一份力量。

編輯:董麗娜

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除