孔夫子的話,為何越來越國際化?

來源:青島宣傳微信公眾號作者:王偉 2024-09-28 16:30

“己所不欲,勿施于人”“三人行,必有我?guī)熝伞薄坝信笞赃h方來,不亦樂乎”……?這些名言不僅在中國文化中有著深遠影響,在國際上也深受認可和喜愛。孔子的智慧和儒家經(jīng)典《論語》早已突破國界,成為外國人的“心頭好”,不少海外網(wǎng)友將“Confucius says”掛在嘴邊。“孔夫子的話,越來越國際化。”9月27日,以“對話孔子 互鑒文明”為主題的2024中國國際孔子文化節(jié)在山東拉開帷幕,36個國家及港澳臺地區(qū)的370余位境外嘉賓聚首曲阜,聆聽智者穿越千年的聲音。今年正值孔子誕辰2575周年,28日,將舉行祭孔大典。

金聲玉振,如萬仞宮墻。“子曰”,是流淌在華夏兒女血脈里的諄諄教誨;“Confucius says”,則是外國友人心中充滿力量的東方智慧。

“對話孔子”,如何讓更多人聽得到、聽得懂“子曰”?

一、在國外,“孔子很忙”

在外國人心中,孔子是中國文化也是東方文化的象征。在他們眼中,孔子既是古老東方的智慧長者,也是一名循循善誘的人生導(dǎo)師。

尼山圣境孔子像 圖源:新華網(wǎng)

實力“大V”,海外圈粉無數(shù)。2500多年前,孔子杏壇講學(xué)有教無類,群賢畢至。穿越古今、縱橫中外,這位超級“大V”的智慧依舊熠熠生輝,憑實力在海外“圈粉”。孔子的形象和思想在西方文化中占據(jù)了重要位置。

早在漢唐時代,孔子就已走出國門,在越南、朝鮮、韓國、日本等東方國家形成了“孔子文化圈”,初具“國際范兒”。16世紀,意大利傳教士利瑪竇出版了《四書》的拉丁文譯本,最早將儒家經(jīng)典帶到西方。

在18、19世紀,孔子開始擁有了第一批西方“鐵粉”。法國啟蒙思想家伏爾泰在書房掛著孔子像,還在各種著作中記錄孔子和儒家思想,被一些人稱為“歐洲的孔子”。法國重農(nóng)學(xué)派創(chuàng)始人魁奈稱,“一部《論語》就可以打倒希臘七賢”。在美國最高法院的門楣上,孔子雕像與摩西和梭倫雕像并列。美國思想家愛默生把孔子視為“哲學(xué)中的華盛頓”……

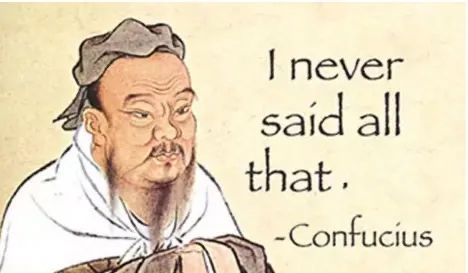

“孔子曰”,外網(wǎng)“名言制造機”。“知者不惑,仁者不憂,勇者不懼”“學(xué)而不思則罔,思而不學(xué)則殆”“三人行,必有我?guī)熝伞薄鈬W(wǎng)友常常引用這些“孔子語錄”,或?qū)⑵湟暈槿松淖毅懀蛟诶Ь硶r作為開解自己的一劑“良藥”。

與此同時,一些假“孔子語錄”也開始出現(xiàn)。如果在谷歌上搜索關(guān)鍵詞“Confucius says”,會發(fā)現(xiàn)“孔子很忙”。有人張冠李戴,把一些外國名人說的語錄“安”在了孔子頭上。比如,“萬物皆美,只是缺少發(fā)現(xiàn)美的眼睛。”有人無中生有,將“獨創(chuàng)”的名言警句“著作權(quán)”也“轉(zhuǎn)讓”給了孔子。比如,“子曰,選擇一份你熱愛的工作,你就一輩子不需要辛苦工作了。”雖然有些令人哭笑不得,但也說明在他們眼中,孔子是一位上知天文、下曉地理、無所不通的東方哲人。

橫跨各界,新時代“多邊形戰(zhàn)士”。在古代,孔子精通“六藝”、滿腹經(jīng)綸。在現(xiàn)代,孔子仍然可以橫跨政界、學(xué)界、經(jīng)濟界,在海外收獲一眾擁躉,成為新時代的“多邊形戰(zhàn)士”。

儒學(xué)研究不斷突破文化邊界。在日本、韓國,東亞儒學(xué)歷史悠長、底蘊深厚。在美國,波士頓儒學(xué)和夏威夷儒學(xué)兩個儒學(xué)研究流派各有側(cè)重。新加坡、馬來西亞、印度尼西亞,東南亞儒學(xué)興起,自成一派……

新加坡前總理李光耀在20世紀80年代曾提出“亞洲價值觀”,指出東亞經(jīng)濟發(fā)展背后的強勁推力是儒家文化。從“日本奇跡”“漢江奇跡”,到“新加坡模式”“中國奇跡”“越南騰飛”……“儒家文化圈”內(nèi)的經(jīng)濟體飛速發(fā)展,創(chuàng)造出獨特的“儒家經(jīng)濟圈”。

二、孔子為何這么“紅”?

“天下同歸而殊途,一致而百慮”,孔子在海外的“走紅”正是基于其思想的時代性及蘊含的共同價值。

面對世界百年未有之大變局,儒學(xué)所代表的東方智慧給世界以啟示。

世界文明史的進程顯示,在社會變動轉(zhuǎn)折的歷史關(guān)頭,人們往往習慣于從歷史智慧中去“翻找”應(yīng)對未來變局的“錦囊”。

祭孔大典

面對價值觀沖突、地緣政治沖突、全球范圍貧富差距等全球性問題,孔子提倡的“和而不同”,為當今世界多元文明的和諧共存提供了寶貴啟示。世界文明多姿多彩,儒學(xué)提倡以交流超越隔閡,以包容化解沖突,已成為促進世界文明互鑒、共存的重要思想基礎(chǔ)。

總有一些價值理念可以跨越時空、超越國度,以共同價值燭照世人內(nèi)心。

“東圣西圣,心同理同”。孔子“德不孤,必有鄰”的觀念,與蘇格拉底“與世界相遇,與世界相蝕”何其相似;孔子“知者不惑,仁者不憂,勇者不懼”的智慧,與柏拉圖所倡的“智慧、勇敢、節(jié)制”的品質(zhì)如出一轍;孔子“命運共同”“協(xié)和萬邦”的思想,又何嘗不是馬克思所說的“人類命運的聯(lián)合體”?

以和為貴、親仁善鄰的處世哲學(xué),講信修睦、天下一家的倫理要求,己所不欲、勿施于人的忠恕之道……無論古今中西,這些共同價值和樸素理念總能收獲最廣泛的認同。

孔子是中國的,更是世界的。

在跨越時空、跨越國界的中西對話進程中,豐富多彩的文化交流活動搭起溝通橋梁,跨越藩籬、破除偏見,讓更多外國友人了解和認識孔子。

奧什國立大學(xué)孔子學(xué)院

比如,開辦孔子學(xué)院。截至去年底,全球共有496所孔子學(xué)院,分布在160個國家和地區(qū)。越來越多的人通過孔子學(xué)院了解孔子,學(xué)習中國文化。

再如,舉辦國際文化交流活動。作為儒家文化發(fā)源地,山東打造了國際孔子文化節(jié)、尼山世界文明論壇等交流平臺,持續(xù)增強孔子和儒家文化海外傳播影響力。2024中國國際孔子文化節(jié)聯(lián)動70多個中國海外文化中心、旅游辦事處開展“禮樂天下——孔子文化國際傳播”活動……

三、從“子曰”到“Confucius says”

在讀懂孔子中讀懂中國。孔子是具有國際影響力的文化大IP。某種程度上,孔子就是可信、可愛、可敬中國形象的最佳“代言人”。

聽得到,讓“子曰”聲更遠。如同翻譯所講求的“信達雅”,從“子曰”到“Confucius says”,其間的“翻譯”也應(yīng)準確、流暢。

尼山圣境“天涯若比鄰”光影秀 圖源:新華網(wǎng)

比如,更精準的“打開格式”。中國孔子基金會自2004年起,啟動“《論語》譯介工程”。截至目前,共有11種語言版本的《論語》走出國門,將“子曰”講給外國人聽,把中華文明傳遞到世界各地。

再如,更有創(chuàng)意的“打開方式”。今年的全球“云祭孔”活動,全球網(wǎng)友只需掃描二維碼,就能向先師孔子獻花、鞠躬,沉浸式感受VR祭孔的肅穆氛圍。5G、AR智能、全息技術(shù)等傳播模式不斷延伸著人們的視覺和聽覺感知,為講好中國故事提供了多元化路徑和手段。

聽得懂,讓“子曰”入人心。從“子曰”到“Confucius says”,不僅要跨越語言的障礙,更要跨越文化心理、價值觀差異等藩籬。

“子曰”能不能被聽得懂、聽得進,很大程度上取決于能否與“聽眾”建立起一種植根于“人類最樸素的、最具通約能力的價值觀”的共鳴。

比如,當孔子遇見伊壁鳩魯。孔子說:“己所不欲,勿施于人。”伊壁鳩魯同樣也認為,“你不愿意自己忍受的東西,就不要強加給別人”。情同此心、心同此理,這樣的樸素道理就是處理人際關(guān)系乃至國際關(guān)系的共同價值,也是國際傳播中的“最大公約數(shù)”。

鴻典皇皇,儒風泱泱。面對世界百年未有之大變局,世界需要中國智慧,“子曰”也將收獲更多掌聲與共鳴。

編輯:董麗娜

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除