王學典:守住中華民族的“根”與“魂” ,建設中華民族現代文明

來源:中國政協作者:王學典 2023-11-10 17:09

縱覽人類歷史,一個文明根本的轉型,是文化的轉型;一個文明真正的新生,是文化的新生。民族復興之路是艱辛的、漫長的,文明的再造是民族復興核心的環節。新的時代條件,決定了我們必須創造屬于我們這個時代的、與中國式現代化相匹配的、對西方文化有競爭力的新文化,并最終實現建設中華民族現代文明的宏偉目標。

創造中華民族現代文明的藍圖中,中華優秀傳統文化應當發揮的一個重要作用,就是和社會主義核心價值觀的建設結合起來,重塑民眾的價值觀念和生活方式。中華民族現代文明的根底也應該是新的倫理價值的確立,并通過將其融入社會生活、內化為生活方式而真正發揮作用。

11月2日,政協第十四屆全國委員會常務委員會第四次會議閉幕會后,全國政協常委、山東大學儒學高等研究院執行院長王學典應邀作題為“守住中華民族的‘根’與‘魂’,建設中華民族現代文明”的學習講座。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央在領導黨和人民推進治國理政的實踐中,始終把文化建設擺在全局工作的重要位置,始終將文化建設作為推進民族復興偉業的頭等大事。不久前,全國宣傳思想文化工作會議在北京召開,會議傳達了習近平總書記對宣傳思想文化工作的重要指示。習近平總書記強調指出,新時代新征程,世界百年未有之大變局加速演進,中華民族偉大復興進入關鍵時期,戰略機遇和風險挑戰并存,宣傳思想文化工作面臨新形勢新任務,必須要有新氣象新作為。習近平總書記在新時代文化建設方面的新思想新觀點新論斷,內涵十分豐富、論述極為深刻,是新時代黨領導文化建設實踐經驗的理論總結,豐富和發展了馬克思主義文化理論,構成了習近平新時代中國特色社會主義思想的文化篇,形成了習近平文化思想。這一思想既有文化理論觀點上的創新和突破,又有文化工作布局上的部署要求,明體達用、體用貫通,明確了新時代文化建設的路線圖和任務書,標志著我們黨對中國特色社會主義文化建設規律的認識達到了新高度,并在我國社會主義文化建設中展現出了強大思想偉力和實踐動力。

守住中華民族的“根”與“魂”,建設中華民族現代文明,是習近平文化思想的重要內容。

2013年11月,習近平總書記在山東曲阜視察時強調:“一個國家、一個民族的強盛,總是以文化興盛為支撐的,中華民族偉大復興需要以中華文化發展繁榮為條件。”那次講話充分肯定了傳統文化的價值,發出了弘揚中華優秀傳統文化的號召,提出了推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的重大方針,具有重大的時代特征,是具有里程碑意義的宣言,開啟了馬克思主義同中華優秀傳統文化相結合的新進程。

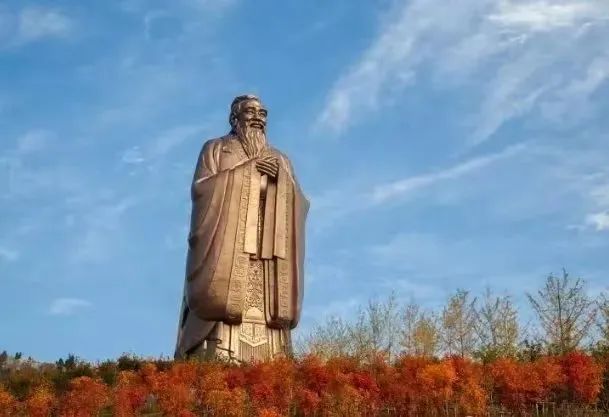

山東曲阜孔廟

十年之后,這一系列思考,迎來了一個總結性的時刻,那就是提出了建設“中華民族現代文明”的恢宏目標。今年6月,習近平總書記在文化傳承發展座談會上發出了令人振奮的號召:“對歷史最好的繼承就是創造新的歷史,對人類文明最大的禮敬就是創造人類文明新形態。希望大家擔當使命、奮發有為,共同努力創造屬于我們這個時代的新文化,建設中華民族現代文明!”

毫無疑問,“建設中華民族現代文明”命題的提出,是揭示中華民族偉大復興宏偉目標的重要標志。這一偉大號召和習近平總書記的一系列重要論述,已經構成了一個嚴密的理論體系和哲學體系,開辟了馬克思主義中國化時代化的新境界,必將成為全面推進中國式現代化的根本遵循和行動指南。只有從歷史和現實、理論和實踐相結合的角度,進行全面的學習、深入的理解、系統的闡釋,才能讓習近平文化思想統一我們的意志和行動,才能讓我們在新時代文化建設工作中入心入魂、得心應手。

這同時也是擺在當前思想理論界面前頭等重要、無法回避的時代命題。近年來,我也有一些粗淺的學習體會,主要集中在三個方面:一是深刻理解和把握中華優秀傳統文化的歷史邏輯;二是在馬克思主義指導下推動中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展;三是建設中華民族現代文明是一場偉大的“文藝復興”。

一、深刻理解和把握中華優秀傳統文化的歷史邏輯

推進新時代中國主流文化建設,是黨的十八大以來習近平總書記特別關注、深思熟慮、反復論及的重大命題。正確認識和對待源遠流長的中華文化和博大精深的中華文明又是其中尤為核心的問題。習近平總書記一再強調:“文化關乎國本、國運”,“博大精深的中華優秀傳統文化是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的根基”,“拋棄傳統、丟掉根本,就等于割斷了自己的精神命脈”,“只有全面深入了解中華文明的歷史,才能更有效地推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,更有力地推進中國特色社會主義文化建設,建設中華民族現代文明”。

那么,建設中華民族現代文明,為什么一定要經由中華優秀傳統文化的繼承和創新?這個問題必須從世界歷史發展規律的角度去把握。

我們知道,德國哲學家雅斯貝爾斯將公元前500年后的幾個世紀稱為人類文明的“軸心時代”。那一時期通過思想文化上的創造性突破,形成了世界上最早的幾個文明核心,奠定了此后兩千年人類世界的基本格局。軸心時代的思想家們最早提煉出了一套人類社會賴以運行的基本價值準則,鑄就了不同文明的演進道路,也塑造了不同的民族認同。此后,每當一個民族想要獲得新的發展,都是從軸心時代的基本理念中再次尋求和確認自身的獨特性和方向感。只有維護和發揚自身文化的根基,鞏固和確立自身文化的主體性,一個民族、一個文明才能繼續前行。否則,文明就會發生斷裂,就會被入侵、被覆蓋、被替代。如果文化上引狼入室、鳩占鵲巢,文明的復興從何談起?因此,雅斯貝爾斯提出文明的飛躍必須經由傳統的蘇醒。他說:“直至今日,人類一直靠軸心期所產生、思考和創造的一切而生存。每一次新的飛躍都回顧這一時期,并被它重燃火焰。……軸心期潛力的蘇醒和對軸心期潛力的回憶,或曰復興,總是提供了精神動力。對這一開端的復歸是中國、印度和西方不斷發生的事情。”

雅斯貝爾斯的論斷已經為歷史所證明:西歐在經過了漫長的中世紀后,通過古希臘文化的回流,誕生了10世紀之后的歐洲新文明。同一時期,阿拉伯世界也通過對古波斯文化的繼承,發展出伊斯蘭文明。而中國則是在經過了佛教興盛的中古時代之后,經過對儒家文化的回歸,奠定了北宋以降的“儒家文明”。

本來,正如雅斯貝爾斯所言,通過對傳統的回顧,實現文明的飛躍,是“不斷發生的事情”。這樣的話,對于傳統的認識就不應出現太大的分歧,只要沿著自身的軌道運行,就能實現一個文明的延續和更新。然而問題在于14世紀之后,中西方文明的發展軌跡出現了一次“大分流”。按照美國歷史學家彭慕蘭的看法,西歐世界由于煤礦分布、技術爆炸以及新航路開辟等一系列帶有偶發性的因素,實現了文明的“突變”,形成了極具掠奪性和擴張性的資本主義文明。原本多元并存、齊頭并進的世界文明格局,開始卷入西方資本主義文明主宰的世界一體化進程。

而當19世紀中華文明第一次遭遇“數千年未有之強敵”的沖擊時,我們對于固有傳統文化的認識開始發生變化。東西方文化差異,原本只是“中”、“西”之別的空間問題,這時候突然成為“古”、“今”之別的時間問題。本土的傳統開始和老舊、落伍劃上等號,西方開始與進步、現代劃上等號。西方化還是中國化,一時間成了選擇發展前進還是選擇落后挨打的問題。

在這次數千年來意義重大的文明轉身中,以儒家文化為代表的傳統社會的主流文化、大傳統,不再被認為是一種足以自豪的底蘊,而被看作是一個亟待甩開的負擔,被認為是中國貧窮落后的根源,要為西學東漸以來中國遭遇的危機負責。晚清以來,作為國家治理方式的儒家政體架構、作為國家意識形態的傳統政治理念、作為官方教化核心的儒家經學文獻,相繼被推翻、清算、解構,失去了體制化、官方化的地位,陷入崩盤解體的境地。

然而,時過境遷,當我們今天重新回顧近二百年來的艱難轉型時,則會發現中國還是中國,中國沒有變成西方。中華文明依然保持著頑強的韌性,保有著獨具的特色。盡管在革命性與現代性的雙重激蕩中,中國的傳統文化遭到了前所未有的否定和批判,盡管經濟基礎、上層建筑和基層社會都發生了翻天覆地的變化,中國傳統文化的核心要素、中華民族的核心價值觀仍然保持著綿延不絕的生命力,甚至展示出復興的勢頭。中國經濟的騰飛不僅沒帶來傳統的死亡,反而帶來了傳統文化的大面積復興。這無疑是對“傳統文化阻礙現代化進程”等原有認識的事實性反駁,促使我們重新認識中國傳統文化與現代化道路之間的關系。

中華優秀傳統文化之所以具有強大的生命力,之所以能夠經受近代以來西方文明的沖擊和挑戰,首先是因為中華文明就像一輛有軌電車,自古以來有自己固定的軌道。中華文明是世界上唯一自古延續至今、從未中斷的原生性文明,長期以來高度發達,對周邊國家和地區保持著巨大的優勢和吸引力。中華文明不僅從未被外來文化所覆蓋、征服,更發展出強大鮮明的本位意識和開放包容的政治文化,去面對周邊族群和外來文明。由此帶來的巨大歷史慣性和深刻文化基因,從根本上決定了中華民族必然走自己的路。正如習近平總書記所言:“只有立足波瀾壯闊的中華五千多年文明史,才能真正理解中國道路的歷史必然、文化內涵與獨特優勢。”中華文明的現代化,必須走在中華文明歷史文化傳統的延長線上。

“為天地立心,為生民立道,為去圣繼絕學,為萬世開太平”,為北宋張載的名言,當代哲學家馮友蘭將其稱為“橫渠四句”。

其次,歷史延續性并不意味著文化的停滯,更不是文化的僵化。習近平總書記指出:中華文明具有突出的創新性,“中華文明是革故鼎新、輝光日新的文明”,“中華民族始終以‘茍日新,日日新,又日新’的精神不斷創造自己的物質文明、精神文明和政治文明”。正如鄭玄解釋《周易》之“易”,一字兼有“不易”和“變易”兩種相反相成的意義,中國的傳統文化也是一個不斷發展變遷的過程,而不是一個不變的固化存在。我們決不能將“傳統”和“現代”割裂開來,忽視或否定傳統文化發展創新的可能。

最后,近代以來的中西之爭,本質上是文化的競爭,而不僅是國力的競爭;本質上是文明發展道路多元化還是一元化的問題,而不是文明是否應該現代化的問題。習近平總書記指出:“沒有多樣性,就沒有人類文明。多樣性是客觀現實,將長期存在”,“我們應該尊重各國自主選擇社會制度和發展道路的權利”。每個文明毫無疑問都應該完成現代化,但文明現代化的道路絕非西方化一條。無論是古代,還是當今,世界文明都是多樣的、多元的,每個文明都應該通過對自己傳統的回顧,找到自己的發展道路。正是在這一意義上,對一個民族和國家而言,傳統文化的衰落、消失,絕不是現代化的勝利,而只能是現代化的失敗!

習近平總書記在文化傳承發展座談會上著重指出:“中國式現代化賦予中華文明以現代力量,中華文明賦予中國式現代化以深厚底蘊。中國式現代化是賡續古老文明的現代化,而不是消滅古老文明的現代化;是從中華大地長出來的現代化,不是照搬照抄其他國家的現代化;是文明更新的結果,不是文明斷裂的產物。中國式現代化是中華民族的舊邦新命,必將推動中華文明重煥榮光。”這一論述徹底理清了傳統文化與現代化、本土化與西方化之間的關系,透徹解答了如何評估和對待我們的傳統文化的問題,完全破解了百余年來縈繞中華民族心頭的“古今中西”之爭。作為中華文明精神命脈的中華優秀傳統文化,重新走上臺前,正式成為中華民族偉大復興和歷史性飛躍的動力源泉。

二、在馬克思主義指導下推動中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展

既然中華優秀傳統文化在建設中華民族現代文明征程中應有的地位和應起的作用已經得到確認和闡明,那么,隨之而來的另一個問題就是:我們應當如何認識和處理馬克思主義與中華優秀傳統文化之間的關系。

在此之前,我們必須明確中華優秀傳統文化的主要內涵。2014年,習近平總書記在北京大學師生座談會上指出:“中華文明綿延數千年,有其獨特的價值體系。中華優秀傳統文化已經成為中華民族的基因,植根在中國人內心,潛移默化影響著中國人的思想方式和行為方式。……像這樣的思想和理念,不論過去還是現在,都有其鮮明的民族特色,都有其永不褪色的時代價值。”黨的二十大報告又提出:“中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深,是中華文明的智慧結晶,其中蘊含的天下為公、民為邦本、為政以德、革故鼎新、任人唯賢、天人合一、自強不息、厚德載物、講信修睦、親仁善鄰等,是中國人民在長期生產生活中積累的宇宙觀、天下觀、社會觀、道德觀的重要體現”。由此可見,中華優秀傳統文化的核心主要是傳統中優秀的價值體系和道德規范。而列舉出的十大精神標識,在儒家思想范疇中基本都有所體現。也就是說,以儒家思想為代表的中華優秀傳統文化是認識當今中國人精神世界歷史由來的重要途徑,而以儒家學說為核心的傳統價值理念是中華優秀傳統文化的重要組成部分。

實際上,如何認識和處理馬克思主義與儒家價值觀念的關系,長期是一個理論空白。我們黨在新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設中,所得到的基本經驗是要始終堅持把馬克思主義普遍真理與中國現實實際、歷史文化以及時代特征相結合,并未直接系統闡明與傳統文化的關系。早在20年前,社會學家費孝通先生就提出:“我們常常講有中國特色的社會主義,那是指馬克思主義與中國實踐相結合的結果,所以在馬克思主義進入中國后變成了毛澤東思想,后來又發展成了鄧小平理論。這背后一定有中國文化的特點在起作用,可是這些文化的特點是什么,怎么在起作用,我們都說不清楚。”費孝通先生敏銳指出,在馬克思主義中國化過程中,中華優秀傳統文化起到了重要作用,但是這背后的運作機制長期以來并沒有被闡明。

黨的十八大以來,伴隨新時代中國特色社會主義的偉大實踐,以習近平同志為核心的黨中央在大力推進馬克思主義中國化的進程中,對馬克思主義與中華優秀傳統文化相結合的認識與實踐進入新階段。習近平總書記以深邃的歷史眼光、宏闊的全局視野和非凡的遠見卓識,作出了馬克思主義和中華優秀傳統文化來源不同,但彼此存在高度的契合性這一重大論斷,提出了在五千多年中華文明深厚基礎上開辟和發展中國特色社會主義這一鮮明主張,指明了把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合這一必由之路。尤其是對于“第二個結合”邏輯關系、歷史經驗和實踐意義的嚴密論述,堪稱馬克思主義中國化時代化的標志性理論突破。

習近平總書記同時指出“第二個結合”是創造屬于我們這個時代的新文化、建設中華民族現代文明的重要路徑。這一結合“不是‘拼盤’,不是簡單的‘物理反應’,而是深刻的‘化學反應’,造就了一個有機統一的新的文化生命體”,“‘第二個結合’讓馬克思主義成為中國的,中華優秀傳統文化成為現代的,讓經由‘結合’而形成的新文化成為中國式現代化的文化形態”。在這一過程中,必須堅持的是馬克思主義的指導地位,要在馬克思主義指導下實現傳統與現代的有機銜接。

這一點在今年中共中央政治局第六次集體學習的講話中闡釋得更為鮮明。習近平總書記強調“我們決不能拋棄馬克思主義這個魂脈,決不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈”,要“以馬克思主義為指導對中華五千多年文明寶庫進行全面挖掘,用馬克思主義激活中華優秀傳統文化中富有生命力的優秀因子并賦予新的時代內涵,將中華民族的偉大精神和豐富智慧更深層次地注入馬克思主義,有效把馬克思主義思想精髓同中華優秀傳統文化精華貫通起來,聚變為新的理論優勢,不斷攀登新的思想高峰”。

需要我們高度關注的是,習近平總書記這一系列重要論述的落腳點,是更加強調“現代”,強調創新,強調創造屬于我們自己這個時代的新文化,強調賦予中華優秀傳統文化以現代屬性。我們知道,在文化的發展演化中,有不變的成分,也有變化的成分。不變的是其根本特質、核心價值、精神標識,變化的是這些根本特質、核心價值、精神標識在不同時代條件下的具體內容和表現形式。文化的變與不變,要求我們在文化傳承發展中堅持“守正創新”的原則。“守正”就是在馬克思主義的指導下,立足文化主體性,堅守住超越時代、永不褪色的中華民族文化精髓。“創新”則包括兩方面內容,一方面是結合新的實踐和時代要求進行正確取舍,有鑒別的對待、有揚棄的繼承,及時剔除陳舊過時或已成為糟粕性的東西;另一方面就是要創造新思路、新話語、新機制、新形式,努力推進中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展。

與守正創新、創造屬于我們這個時代的新文化密切相關的,是構建中國特色哲學社會科學,建構中國自主的知識體系。知識體系是一種文明的最高表達。當前,中國面臨著一種局面:一方面是改革的實踐和文明的復興,另一方面是能夠解釋改革實踐的知識體系的短缺。最根本的癥結在于近代以來,中國一直沒有發展出自己的知識體系,而是在用西方的知識體系來解釋中國問題。這一狀況從黨的十八大以來開始得到很大改觀。此前“以西方化為綱”的哲學社會科學正在向“以本土化為綱”的哲學社會科學轉變。這一場新的學術大轉型的實質就是擺脫對西方化的學科體系和理論體系的亦步亦趨,而要以中國自身為主體、為本位、為中心,著手建構我們自己能夠自主的知識體系。

習近平總書記指出:“堅定文化自信,就是堅持走自己的路。堅定文化自信的首要任務,就是立足中華民族偉大歷史實踐和當代實踐,用中國道理總結好中國經驗,把中國經驗提升為中國理論,既不盲從各種教條,也不照搬外國理論,實現精神上的獨立自主。”我們必須對中華文明源遠流長、博大精深的歷史經驗和知識結晶進行現代化的處理和冶煉。與此同時,我們也必須對從世界其他文明傳播和移植來的思想觀念和理論體系進行本土化的融會與貫通。本土傳統文化的現代化和外來文化的本土化,將成為在馬克思主義指導下再造中華文明進程中的鳥之雙翼、車之雙輪。

三、建設中華民族現代文明是一場偉大的“文藝復興”

“周雖舊邦,其命維新。”縱覽人類歷史,一個文明根本的轉型,是文化的轉型;一個文明真正的新生,是文化的新生。自晚清西方文明入侵以來,如何讓中華文明煥發新的榮光,如何讓中華民族屹立于世界民族之林,一直是歷代仁人志士舍生忘死、孜孜以求的目標。然而,作為一個超大型、多民族、長歷史的“超級文明”,近代中國由于巨大的治理難度和歷史慣性,其文明再造之路尤其艱難。西方近代文明的強勢沖擊,使中華文明的現代文化沒有充分時間從自身內部醞釀并產生,而是在西方近代文明沖擊下逐漸建構起來的。面對西方近代文明的強力挑戰,中國文明面臨著嚴峻而急迫的近代轉型歷程。中國人并非一開始就意識到這種再造現代文明的歷史使命,而是在經歷了較長的痛苦經驗后才逐漸認識到的,并經歷了逐漸深化的過程:從鴉片戰爭至甲午戰爭,是在器物層面“師夷之長技”時期;從甲午戰爭至辛亥革命,是在制度層面進行變法維新時期;從辛亥革命至五四新文化運動,是在文化層面進行反思、批判的時期。

革命的激情和救國的急切,讓革命前輩忘記文明的再造是一場找尋自己道路的長跑。正如當時人所言:“當‘新青年’負起思想改造運動的任務時,卻要把西歐經歷以世紀計的工作,于短促期間完成,這是不可能的事……他們把這些歷史的任務,于同時又要于極短期內完成,所以他們只收到破壞性的成果,沒有建設性的收成。”

民族復興之路是艱辛的、漫長的,文明的再造是民族復興核心的環節。經過近二百年的艱辛探索、艱苦奮斗,中華民族的現代化轉型終于迎來了歷史性的里程碑,這就是習近平總書記在文化傳承發展座談會上提出的“創造屬于我們這個時代的新文化,建設中華民族現代文明”的偉大號召。“中華民族現代文明”的建成,無疑將成為中華民族偉大復興的重要標志。而這場徐徐展開的偉大文化變革和文明再造進程,其意義將不亞于作為西方現代化起點的“文藝復興”。

東西方文明興衰的規律表明:文明的再造必須對傳統文明優秀成分進行繼承和升華,同時擺脫傳統文明糟粕的禁錮和束縛,在汲取古今人類文明一切優秀成果的基礎上,形成一種嶄新的文明。這是一個漫長的脫胎換骨的過程。西歐世界經過了以文藝復興為起點的數百年的大轉型,才再造出西方現代文明。西方的文藝復興是從古希臘、古羅馬時期的思想中汲取靈感和資源,但不是說回到那個時期,而是和古希臘、古羅馬的精神傳統相聯系,把“根”接上。我們建設中華民族現代文明,同樣也應守正不守舊、尊古不復古,熔鑄古今、匯通中西,充分運用中華優秀傳統文化的寶貴資源,積極主動地學習借鑒人類創造的一切優秀文明成果,探索面向未來的理論和制度創新,創造出人類文明的新形態。

習近平總書記曾指出:“當代中國正經歷著我國歷史上最為廣泛而深刻的社會變革,也正在進行著人類歷史上最為宏大而獨特的實踐創新。”“當代中國的偉大社會變革,不是簡單延續我國歷史文化的母版,不是簡單套用馬克思主義經典作家設想的模板,不是其他國家社會主義實踐的再版,也不是國外現代化發展的翻版,不可能找到現成的教科書。”經濟基礎的變化,遲早會導致整個巨大的上層建筑或快或慢的轉變。新的時代條件,決定了我們必須創造屬于我們這個時代的、與中國式現代化相匹配的、對西方文化有競爭力的新文化,并最終實現建設中華民族現代文明的宏偉目標。

在創造中華民族現代文明的藍圖中,中華優秀傳統文化應當發揮的一個重要作用,就是和社會主義核心價值觀的建設結合起來,重塑民眾的價值觀念和生活方式。晚清民國時代革命前輩的思考和探索,已經觸及再造中華文明最深層和核心的部分,那就是中華文明的倫理價值。他們認識到,儒家思想之所以能成為中國傳統社會主流文化的代表,不是因為其思想的深刻或高妙,而是因為其倫理價值已經內化為民眾的生活方式,這就是兩千多年來在中國占主流地位的東方倫理型生活方式。儒家倫理價值不僅能抵抗西方文明的入侵,而且作為與西方文明的最大差異,還將成為中華文明復興的堅硬基底。這一點梁漱溟表達得最為鮮明。他說:“文藝復興的真意義在其人生態度的復興”,“有人以五四而來的新文化運動為文藝復興,其實這新運動只是西洋化在中國的興起,怎能算得中國的文藝復興?若真中國的文藝復興,應當是中國自己人生態度的復興!”

梁漱溟所說的“中國自己的人生態度”,就是中華民族獨有的價值理念。習近平總書記深刻指出:“對一個民族、一個國家來說,最持久、最深層的力量是全社會共同認可的核心價值觀。”“我們生而為中國人,最根本的是我們有中國人的獨特精神世界,有百姓日用而不覺的價值觀。我們提倡的社會主義核心價值觀,就充分體現了對中華優秀傳統文化的傳承和升華。”“中華優秀傳統文化是中華民族的文化根脈,其蘊含的思想觀念、人文精神、道德規范,不僅是我們中國人思想和精神的內核,對解決人類問題也有重要價值。要把優秀傳統文化的精神標識提煉出來、展示出來,把優秀傳統文化中具有當代價值、世界意義的文化精髓提煉出來、展示出來。”

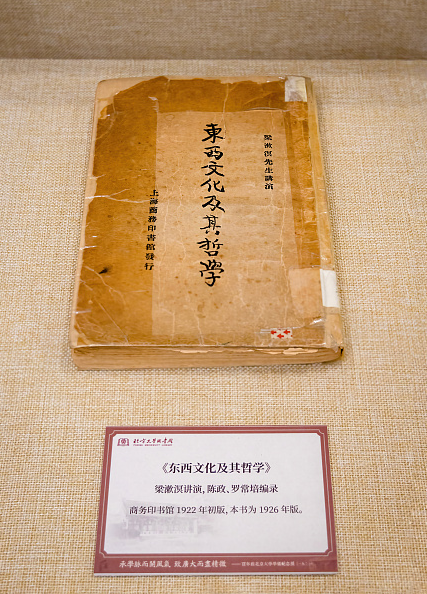

北京大學圖書館展出的梁漱溟先生代表作

《東西方文化及其哲學》

改革開放以來,我國經濟發展的成就有目共睹。與此同時,我國社會也出現了不少問題,其中比較突出的就是一些人價值觀的缺失、滑坡、畸變。建設中華民族現代文明,必然要有效解決價值觀方面的問題。在我看來,中華民族現代文明的根底也應該是新的倫理價值的確立,并通過將其融入社會生活、內化為生活方式而真正發揮作用。中國的、現代的、文明的生活方式,是社會主義核心價值觀的可靠載體。

恩格斯在《自然辯證法》導言中這樣評價西歐的文藝復興:“這是一次人類從未經歷過的最偉大的、進步的變革,是一個需要巨人而且產生了巨人的時代。”我們今天也同樣站在這樣一個意義非凡的歷史時刻。在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,建設中華民族現代文明的偉大號召,必將推動中華文明煥發新的榮光,必將鑄就中華民族新的輝煌,必將成為激蕩五洲四海、銘記千秋萬世的時代強音。

作者簡介:

王學典,山東大學儒學高等研究院執行院長、《文史哲》主編,《孔子研究》主編,中國孔子基金會學術委員會副主任。

編輯:翟凌宇

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除