激活高校博物館,讓“寶藏”破圈亮相

來源:中國青年報作者: 2025-04-07 11:16

標本展臺上,熊貓、藏羚羊、東北虎等現代生物標本展現著今天動物的樣貌;旁邊的透明標本盒內,熊貓牙齒化石、劍齒虎頭骨化石等帶人們穿越時空,探尋遠古動物生活的蛛絲馬跡。這是2023年年末,中國地質大學(北京)博物館舉辦的“我們的國家公園及其珍稀動物今生前世”展覽。為了把展辦好,地大博物館整理了館藏的動物化石等藏品,還向北京林業大學博物館借來現代的生物標本,通過講述一些生物的“前世”和“今生”,讓觀眾在展覽中相對真實地了解生物知識。展覽在當時引起了很大的轟動,大量市民慕名而來。“這反映出高校博物館策展能夠產生良好的社會效益。”中國地質大學(北京)珠寶學院教授、博物館館長,北京市高校博物館聯盟秘書長施光海說。

北京林業大學博物館銀蝶志愿服務團的張耀勻有同感。她經常給來參觀的北京市中小學生講解。“可以看到他們對各種動物標本充滿好奇,聽講解的同時還會和同伴低聲討論學到的內容。”張耀勻覺得來博物館參觀不僅可以拓展孩子們的知識面,還能幫他們更深刻地認識課堂所學,從而構建更全面的知識框架。“高校博物館可以充當學術與公眾之間的橋梁,利用自身的藏品和展覽資源,用通俗易懂的方式向社會公眾傳播專業知識。”張耀勻說。

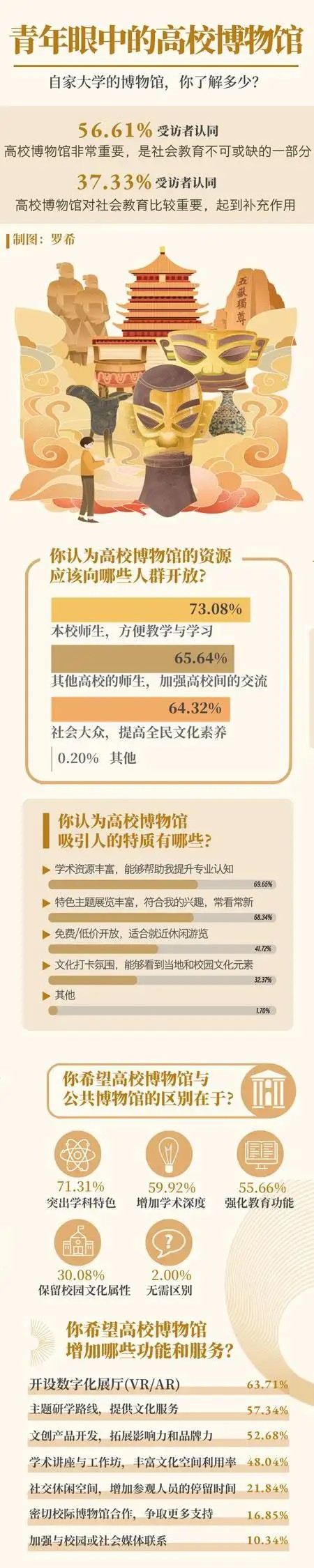

近日,中國青年報·中青校媒就高校博物館相關話題面向全國高校大學生發起問卷調查,共回收有效問卷6836份。調查結果顯示,64.32%受訪者認為高校博物館應該向社會大眾開放,56.61%受訪者認為高校博物館在社會教育中扮演不可或缺的角色,37.33%受訪者認為高校博物館在社會教育中起到補充作用。

高校博物館成為連接學術與社會大眾的橋梁

在宛若間關鶯語的琵琶聲中,身著古裝的少女演示“七湯點茶法”。這個美妙而又充滿人文氣息的場景,出現在吉林大學考古與藝術博物館的宋代物質生活展中。博物館志愿講解員何燁介紹:“觀眾會經常拋出一些新奇的問題,比如看到館藏的瓷枕,有人會問‘古人睡瓷枕不硌得慌嗎’。”面對這樣的問題,何燁會耐心地解釋,瓷枕的設計考慮了夏日解暑、發型維持等一系列因素。

何燁的講解對象既有成年人,又有許多中小學生。擔任講解員后,她在宿舍里一遍又一遍地背誦講解詞,期待向大朋友和小朋友們講出文物的“心聲”。

相較社會公共博物館,高校博物館在藏品數量方面雖然不占優勢,但卻能夠與高校的學科資源產生微妙的化學反應,在面向社會開放、提供文化知識方面大有可為。吉林大學考古學院院長、吉林大學考古與藝術博物館館長段天璟介紹,高校博物館擁有優質的科學、文化資源,包括優質的藏品、前沿科研成果、教師和學生志愿者等,知識能力強,人才層次高;同時,高校也有責任配置好資源,成為為全社會提供文化給養的源泉。

一些高校博物館正在將館藏資源和高層次的科學普及輸送給社會。浙江海洋大學海洋生物協會的傅承宇就曾帶領來參觀的舟山市小學生制作滴膠標本。他所在的協會由學校海洋生物博物館創建,已經累計為校內外約10萬觀眾提供講解、科普服務。團隊平時會到社區、中小學等開展科普活動,還會在每年暑期舉辦全國中小學生“海洋之約”夏令營,平均每年有1000余人參與其中。科普團隊不僅有大學生,還有20余名教師,其中有博士學位的占88.89%。

黑龍江大學博物館工作人員陳雪瑩介紹,黑大博物館也積極為哈爾濱市大中小學生開展線上、線下社會實踐提供場所,自建館以來,年免費開放311天,開展歷史考古、紅色黨史、民族民俗、科技知識、生態文明、法治知識等方面的參觀研學。黑大博物館講解團隊的年累計志愿服務時長超過1500小時。

“高校博物館有其獨特性。與社會公共博物館相比,高校博物館能納入高校科研人員近幾年的研究成果,科學普及更具有和注重時效性。此外,它的科學普及往往具有專業性、系統性,藏品來源多樣且全面等特點。高校博物館除有很好的教育科研功能外,還是青少年參觀、研學、創新的理想殿堂。”施光海說。

高校博物館的開發、開放程度仍待提高

就讀于長安大學的陳鑫旺閑暇時經常去學校的公路交通博物館,對有趣的展品和VR互動等展示形式鐘愛有加。但他感到交通館的對外宣傳較少,一些校內師生也知之甚少。他非常期待交通館被推廣出去,還思考過一些推廣方式。“我們學校有一尊‘彩虹女神’雕塑,我覺得博物館可以以此為模板,推出一個類似勞斯萊斯‘小金人’的車標,作為打卡點,還可以制作成文創產品。”陳鑫旺說。

在受訪大學生看來,宣傳力度不足(65.29%),展覽缺乏吸引力(51.59%),開放時間有限(47.15%),展覽內容陳舊(24.50%)和專職人員不足、資金有限(15.39%)等,是高校博物館未能被充分利用的原因。

“比較遺憾的是,目前高校博物館在社會服務、青少年研學等方面的開發還不是很充分。”施光海介紹,近年來,培養拔尖創新人才從娃娃抓起的呼聲高漲,而在通過研學激發青少年科學興趣方面,高校博物館是大有可為的。就北京市高校博物館而言,這一工作目前還處于起步階段。此外,由于高校博物館的初始定位是服務于學校的教學和科研,高校博物館對社會開放程度還不高,甚至有不少本地市民還不知道,許多高校博物館是對社會開放的。

施光海介紹,我國高校博物館普遍面臨的發展局限,包括空間不足、缺少穩定且必要的財政資金保障、編制不足、認識和發展滯后等。“目前多數高校博物館的展覽面積不足3000平方米,缺乏寬敞的展廳和專業的庫房,教育和公共服務區域也常常是欠缺的。在這樣的情況下,單次接待超過150人都有很大壓力。”

經費和人才不足,同樣掣肘高校博物館更好地開展社會服務。施光海了解到多數高校博物館編制緊缺,人才梯隊建設受限,工作人員職稱在高校中普遍偏低,知名的博物學家則很少。“高校博物館應當承擔科研功能,但高校往往把這部分功能都放在學院。高校博物館承載著大學厚重的文化根基,國際上很多一流大學都有一流博物館,例如牛津大學博物館,是僅次于大英博物館的英國第二大博物館,擁有500多萬件藏品,也有世界一流的科研人員。”施光海說。

段天璟分析,高校博物館在面向社會開放時面臨挑戰的底層邏輯在于,與其他博物館相比,高校博物館的初始職能是服務高校的教學科研工作,因此,教育主管部門和高校對其進行資源配置時,也是從這一職能出發的。隨著經濟社會發展和人民生活水平不斷提升,公眾對文化生活的需求也越來越高,對高質量博物館的需求越來越大。為滿足人民的需求,高校博物館也開始逐漸面向全社會開放。“這種需求的產生是社會進步的標志,但也對高校博物館提出了新的要求,這既是光榮的使命和責任,也會使高校博物館面對一些問題和挑戰。”

“需要注意的是,高校服務社會是以服務教育和科研事業為出發點,用高水平的教育科研成果回饋社會。而當高校博物館需要直接服務社會時,很可能出現資源相對不足的情況,這就需要有一定的社會資源支撐和政策支撐,來解決資源和政策供給等方面的矛盾。”段天璟說。

在學校的支持下,施光海所在的中國地質大學(北京)博物館目前實現了每周一到周六下午面向公眾開放。“博物館的工作人員少,也有很多其他工作在身,很難承擔對公眾開放的管理、講解、引導等全部工作。學校給博物館配置了一些學生勤工儉學指標。有了同學們的支持,博物館對社會開放的工作才得以順利展開。”但施光海坦言,每所高校博物館的情況各不相同,開放程度不一,也有一些高校博物館還無法實現對社會開放。

讓高校博物館更好地擔綱社會文化引擎

“值得肯定的是,目前各級政府和社會各界很關注高校文博事業,并開展了管理和資源配置工作。”段天璟介紹,目前文博領域著力深化體制機制改革,優化博物館體系布局和文化供給機制,有些高校博物館已經進入了國家各級政府和主管部門支持的行列,還有的高校博物館得到了行業支持,實現直接服務社會大眾。

施光海介紹,目前有一些高校博物館領先一步,例如四川大學、成都理工大學等,在四川省的財政支持下,建設5萬余平方米的博物館,單次接待量可達上千人。

今年1月18日,吉林大學考古與藝術博物館的分館盛大開館。不同于設在吉大校內的總館,分館設在長春博物館內,是“市校合作”的結晶。2018年到2019年,長春市和吉林大學協商,把原長春博物館的部分展廳交給吉林大學使用。這個由社會力量配置的場地資源,激活了吉大考古與藝術博物館的大量文物。科學研究成果此時有了發揮空間,當前于長春博物館展出的青銅展、瓷器展、書畫展等,藏品和展出都依托于吉大考古與藝術博物館的科研成果。

長春市提供館舍這一“硬件”,吉林大學投入藏品、策展、科研、講解等“軟件”,合力面向城市、地區,乃至全國、全世界展示博大精深的中華文化,這在段天璟看來是一種很好的體制機制創新。

今年大年初三,段天璟在新開放的吉大考古與藝術博物館分館展廳值班。“展館實行免費預約參觀,日均游客量達3000人以上。觀眾的素質和水平都很高,既有兒女帶著老人、父母帶著孩子,來感受文化氛圍和藝術魅力;也有外地游客來觀光、學習;還有一些專業的學者和愛好者,利用假期來研究學習。”展廳里的場景讓段天璟既欣喜又自豪,“我們的博物館對展覽的學術性、藝術性、思想性、趣味性都高度重視,用高質量的文化資源,來高質量地服務全社會,盡全力講好文物故事,在進一步提升全社會的文化底蘊、增強文化自信等方面,可以說是成效顯著的。”

越來越多的政策和資源配置,正在助力高校博物館的“出圈”。陳雪瑩介紹,國家文物局、教育部聯合開展的以革命文物為主題的“大思政課”優質資源建設推廣工作,為黑大博物館提供了政策支持和發展契機,目前,黑大的相關項目入選了優質資源建設推介精品項目。此外,黑大博物館還參加了中國青年報·中青校媒推出的“百所高校校博聯展計劃”,結合媒體資源,以直播的形式向全社會推廣館藏、傳播文化。

中青校媒調查顯示,為了更好地服務社會、傳播文化,63.71%受訪者認為高校博物館可以開發數字化展廳,57.34%受訪者建議開發主題研學路線,52.68%受訪者期待開發文創產品、拓展高校博物館的影響力,48.04%受訪者歡迎高校博物館舉辦更多面向社會的學術講座與工作坊。

在施光海看來,未來讓“大有可為”的高校博物館“大有作為”,更好地承擔區域文化樞紐的使命,全社會首先應該樹立起“一流大學里要有一流博物館”的理念。“第二是要把高校博物館建設納入區域文化中心建設的統籌范圍,充分發揮和利用高校優質科研人才和文物、文化資源。第三是啟動政府和大學共建高校博物館的方案,讓高校博物館最大限度地滿足人民的文化消費需求。第四是高校博物館要發揮主觀能動性,自發地承擔起區域內傳播文化知識的職責,挖掘內部優質資源,提升開放水平,建立多渠道合作機制,為中小學生搭建優質的創新研學平臺。”

段天璟認為,要持續地增強文化自信、展現可敬可愛的中國形象,還需要全社會、全行業進一步深入挖掘文博資源,把文物中的中國精神、中國品味、中國魅力充分展示出來。他深刻地感受到,社會發展到一定階段,經濟發展和精神文明建設不斷推進,全社會對優質文化資源的渴望、自我提升的需求非常強烈,在這樣的情況下,文博事業、公共文化服務事業有了更多的空間。“應該進一步發揮體制機制優勢,在各級主管部門、相關行業等的共同努力下,整合優質資源,讓高校源源不斷地產出優質的教育教學成果、優質的展覽和服務,實現高校教育科研成果的充分轉化,從而更好地達到引領社會文化發展的效果。”

在陳鑫旺眼中,學校的博物館不僅是展陳的空間,更是一個充滿可能性的“樞紐站”——連接過去與未來、學術與大眾、象牙塔與社會。高校博物館,正等待被更多人看見。“當科普的‘橋梁’架起時,學術的星光終將照亮更廣闊的天地。”

編輯:宮英英

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除