廉潔文化中國行丨浩氣清風傳鄒魯

來源:中央紀委國家監委網站客戶端作者:孫現富 李耕鑫 張洪濤 2025-04-20 13:14

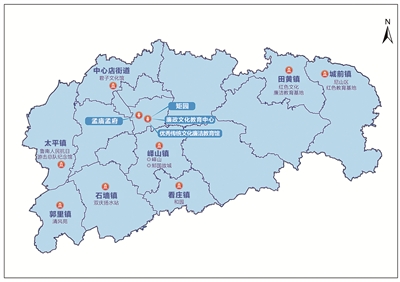

鄒城市主要廉潔教育場所分布示意圖。 鄒城市紀委監委供圖

黨員干部在孟廟監察御史碑前參觀。 鄒城市紀委監委供圖

孟子思想題材原創音樂劇《流蘇雪》劇照。 鄒城市紀委監委供圖

孟廟亞圣殿。鄒城市紀委監委供圖

山東鄒城是孟子故里,鄒魯文化發祥地,素有“孔孟桑梓之邦,文化發祥之地”的美譽。孟子以“雖千萬人,吾往矣”的豪邁,“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的剛毅,“可以取,可以無取,取傷廉”的操守,“仰不愧于天,俯不怍于人”的坦蕩……激勵著一代又一代的鄒城人。

家風繼世長

追隨著春天的腳步,我們來到孟廟孟府。遠遠望去,紅墻圍護、檜柏掩映之下的古建筑群格外安詳。午后的陽光映照在孟廟第一道大門“欞星門”上,莊重中又增添幾分生機。走近觀望,門內兩側各有一坊——“繼往圣”“開來學”,這是對孟子繼孔子之往、開儒學之來的贊頌。

掩映在松柏之間的甬道幽靜而深長,不遠處的“泰山氣象門”猶如東岳之巔,巍然壓頂。同行的朋友說,這個門的名稱源于宋代理學家程顥對孟子的贊揚:“孟子,泰山巖巖之氣象也。”

佇立門前仰望,一股浩然之氣撲面而來。此氣至大至剛,下為河岳,上為日星,充塞蒼冥。具有浩然正氣之人就是孟子所言的“大丈夫”。“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”,是孟子對于理想人格的描繪,也是他對當世乃至后人的期望。

孟府與孟廟一街之隔。走過“禮門義路”,首先映入眼簾的是孟府大堂。大堂檐下有一“七篇貽矩”的題匾,堂前左右各擺放著一件器物,右邊日晷,是古代的一種計時器;左邊嘉量,是古代標準的度量衡,寓意要用標準的尺度和規范去衡量和約束行為。

置身孟府,在接受傳統文化熏陶的同時,更能感受到強烈的規矩意識。在孟子看來,遵守規矩,既是做事的標準,也是做人的原則。“離婁之明,公輸子之巧,不以規矩,不能成方圓”,做事必須遵循規范和原則。“大匠不為拙工改廢繩墨,羿不為拙射變其彀率”,規矩是準則,必須嚴格遵守,不能降低標準。微言大義,歷久彌新。為人做事明規矩、守底線,是顛撲不破的真理。

孟氏子孫多賢俊,有賴于良好的家風傳承,而孟氏家風之源就在孟母。

起初,孟子家在一處墓地附近,見辦喪事隊伍跪拜、哭嚎,孟子覺得好玩,便照著模仿。孟母見狀,感嘆說:“這不是適合安頓孩子的地方。”便將家搬到市集旁。到了市集,孟子又和鄰居小孩學起商人做生意和屠宰豬羊。孟母得知后說:“這也不是安頓孩子的地方。”再次將家搬到學堂附近。這時候,孟子每天都會跑到學堂外面,學習學子們作揖、謙讓、進退等禮儀動作。孟母終于認可了這個地方。

如果“三遷擇鄰”給了孟子良好的成長環境,那么“斷機教子”則鑄就了孟子堅韌刻苦的求學精神。

一次,孟子放學回家,孟母正在織布,見他回來,便問道:“學習學得怎么樣?”孟子回答:“跟過去一樣。”孟母見孟子漫不經心,十分生氣,拿起剪刀一下把織好的布剪斷了。

孟子既害怕又不解。孟母說:“你荒廢學業,就如同我剪斷這布,布斷了就再也接不起來。學習如果不時刻努力,常常溫故而知新,就永遠學不到真本領。”孟子領會母親教導,自此,不分晝夜、勤學不止。

孟廟孟府,古樹眾多,建檔的就有370多棵,它們千姿百態,各具生趣。遺憾的是,此去未能目睹流蘇花白如雪的盛景。幸運的是,此時鄒城正在舉辦原創音樂劇《流蘇雪》展演。該劇以孟子思想中的舍生取義為主題,以浩然氣節為主線,講述金兵南下時,孟氏子孫孟忠誓死守城、堅決不降,最終血染沙場的故事。精彩的演繹,讓人們領略到“雖千萬人,吾往矣”的英雄氣概。

官箴警后人

明代萬歷十八年,監察御史鐘化民至鄒城拜謁孟廟,認為孟母用自己的言行啟發教育了一代圣賢,堪稱千古母教、家風典范,故撰寫祭孟母文留存至今,這就是監察御史碑。

歷經400多年風雨,碑文依然清晰:“子之圣即母之圣,妻之圣即夫之圣。不有三遷之教,孰開浩然之圣。人生教子,志在青紫。夫人教子,志在孔子。古今以來,一人而已。”

當地向導小邵也是一位母親,她說每一次講解孟母的教育理念,對自己都是一次精神的洗禮。當下,父母期望子女成龍成鳳的同時,更應該關注孩子的思想品德。正如孟母教育孟子,希望他能夠學習孔子,成為一位學識淵博的賢德之人。

孟子言:“國之本在家,家之本在身。”國家、家庭與個人是密不可分的整體,修身齊家,方能治國平天下,弘揚良好家風,厚植家國情懷,讓持身守正的清廉思想一代一代傳承下去。

說到碑刻,讓我想起孟廟內的一座四面碑——“仁廉公勤”官箴碑。此碑形制獨特,因碑身四面分別鐫刻仁、廉、公、勤四則箴文而得名。

“惟士之廉,猶女之潔,茍一毫之點污,為終身之玷缺。”廉者,政之本也。廉箴作為官箴碑四則箴文之首,開篇就強調了廉潔的重要性,并用三個典故詮釋。

“毋謂暗室,昭昭四知。”碑文援引東漢“楊震卻金”的故事,發出“汝不自愛,心之神明其可欺”的心靈拷問。西漢枚乘《上書諫吳王》說,“欲人勿知,莫若勿為”。碑文以此告誡為政者,要心存敬畏,勤于自省,自覺抵制誘惑,保持慎獨定力。

“黃金五六駝,胡椒八百斛。”唐朝宰相元載被治罪抄家時,僅胡椒就搜出八百斛。明代于謙寫詩譏諷,“胡椒八百斛,千載遺腥臊”。碑文借元載“千載之后有余戮”的下場,警示為政者要淡泊名利,守住底線,多思貪欲之害,常懷律己之心。

“彼美君子,一鶴一琴。”宋代鐵面御史趙抃四次入川做官,隨身只帶一鶴一琴。“吾志如此江清白,雖萬類混淆其中,不少濁也。”經過成都湔江時,趙抃以江的一清二白明其志。碑文以趙抃琴鶴相伴的故事,勸誡官員要胸懷坦蕩,光明磊落,守住內心澄明,追求清白境界。

研讀碑文,發人深省。此碑系明萬歷年間鄒縣知縣梁州彥所立,以激勵同僚和自己廉潔勤政。

同樣戒石刻字的,還有當過鄒縣縣令的黃庭堅。其所書的《戒石銘》石碑,現保存于鄒城廉政文化教育中心內。銘文共有十六個字:“爾俸爾祿,民膏民脂,下民易虐,上天難欺”。字字珠璣,如警鐘長鳴,告誡官員們要永遠敬畏百姓,清白為官,老實做人。

《戒石銘》石碑旁是了翁家訓碑,上面亦刻有十六個字:“事親以孝,事君以忠。為吏以廉,立身以學”,這是宋賢了翁先生的人生準則和處世格言。明洪武六年,鄒縣縣丞鄧原忠、孟子五十四代孫孟思諒立此碑,目的是“不惟以示諸君子,且常欲目擊以自警”。

《周易》里講,君子能夠“見善則遷,有過則改”,或許這就是先賢們刻下這些碑刻的原因吧。如今,鄒城市紀委監委從這些刻著警世箴言的文物古跡中,挖掘廉潔思想,建設教育展館,打造精品課程,編印文化書籍……有效發揮中華優秀傳統文化的育人價值。

為民勇擔當

站在嶧山向南眺望,邾國故城遺址顯現于阡陌之間,厚重而斑駁的城墻巍然聳立著。邾國故城又被稱為“紀王城”,《左傳》杜注:“或以為紀侯所遷,故稱為紀。”認為“紀王城”因當地百姓感懷邾文公遷都得名。

公元前614年,為躲避魯國攻伐,邾文公提議遷都嶧山之陽。《左傳》記載,遷都之前,卜言說遷都對民有利,而對國君不利。邾文公得知后說:“有益于百姓,就是有益于我。”隨從一再勸阻,請他三思。邾文公卻回答:“命在養民。”毅然選擇遷都。

遷都之后,邾國國泰民安,邾文公卻在當年病逝。或許這只是巧合,但邾文公“命在養民”的佳話卻流傳千古。

孟子主張“民為貴,社稷次之,君為輕”。其“民貴君輕,政在養民”的思想,或許是受邾文公的啟發。

為了紀念邾文公,后人在嶧山建造了一座邾文公祠,供人祭奠。與邾文公祠一墻之隔的是嶧陽書院,院內立有中國歷史上第一塊記功碑——《秦嶧山碑刻石》。

《史記·秦始皇本紀》記載,公元前219年,秦始皇登于嶧山之巔,刻石以頌秦德。碑文言“黔首康定,利澤長久”,夸贊秦朝治下百姓生活安康、安定,福澤、恩惠能夠長久地延續下去。

然而,“黔首康定,利澤長久”僅刻于石。后來昏君無道,橫征暴斂,百姓苦不堪言。陳勝、吳廣揭竿為旗,拉開了秦末農民起義的序幕。公元前207年,秦二世而亡,嶧山上的記功碑也被后人推倒。

孟子曰:“樂民之樂者,民亦樂其樂;憂民之憂者,民亦憂其憂。”水能載舟,亦能覆舟。邾文公祠、秦嶧山碑刻昭示人們:功績是否經得起檢驗,最終還要由人民評判。

來到雙慶揚水站時太陽已偏西,傍晚的風帶來些許寒意。“北風吼叫,像狂人廝打,西伯利亞寒流來到,工地施威把人嚇。把人嚇?有誰怕?千難萬險一腳踏。”附近村莊廣播里的歌聲分外應景。這不就是鄒西會戰工地上流傳的詩歌嗎?

鄒西會戰是在當時鄒縣、微山、滕縣、濟寧等地結合部開展的大規模農田基本建設。我們在雙慶揚水站看到了相關資料。50年前的鄒西地區旱澇交替、洪澇頻繁,當地群眾飽受自然災害之苦。尤其到了汛期,到處是茅草、澇洼地,人們稱其為“茅草荒”“莊里洼”。

1975年,濟寧地委經研究決定改變這一局面。說干就干,孟子“舍我其誰”的擔當精神,早已融入當地人的血脈。地、縣、社3000多名干部組成會戰工作隊,帶著6個縣、22個公社、1000多個生產大隊的幾十萬人馬,推著小車,帶著勞動工具、鋪蓋、鍋碗瓢盆,浩浩蕩蕩進入會戰區。當時,無論是干部還是群眾,都吃住在工地,中秋、春節也是在工地上度過的。

我們迎著夕陽,拾級而上,雙慶揚水站閘口的臺階不高,但很陡峭。我們發現有的臺階帶有花紋,有的還刻有文字。工作人員說,當時物資匱乏,石料不足,很多村民拆掉了自家的老屋,用于支持這一工程。

逢山開路、遇水架橋。歷時3年多,搬動土石方1.12億立方米,治理山嶺37個,澇洼30個,河道14條,新建續建排灌站70處,揚水站74處,平整土地100多萬畝,極大地改變了該區域的自然面貌和生產條件。廣大干部群眾以“世上無難事,只要肯登攀”的雄心魄力,將旱澇多發、產糧低下的落后區域,變成了河水安瀾、高產穩產的鄒西糧倉。其中展現出來的斗爭精神更是激勵著一代代鄒城人頑強拼搏、奮勇爭先。

返程途中,但見車窗外綿延數公里的水渠猶如一條巨龍,蜿蜒盤旋,氣貫長虹。那一刻,我仿佛聽到古圣先賢的諄諄教誨,看見清官廉吏的高潔身影,更感受到勞動人民的火熱激情……

編輯:張曉芮

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除