在中華優秀傳統文化里尋根、溯源、找魂——專訪《儒藏》首席專家兼主編、四川大學國際儒學研究院院長舒大剛

來源:四川在線作者: 2024-08-13 14:58

去年初,四川大學古籍整理研究所承擔的國家社科基金重大委托項目《巴蜀全書》優秀結項。這是迄今為止四川對本地區文獻進行的規模最大、歷時最長、體例最新的整理和研究,把巴蜀文獻作為整體進行了空前的匯集,受到學術界的高度關注和評價。項目首席專家兼總編纂便是四川大學古籍整理研究所原所長舒大剛。

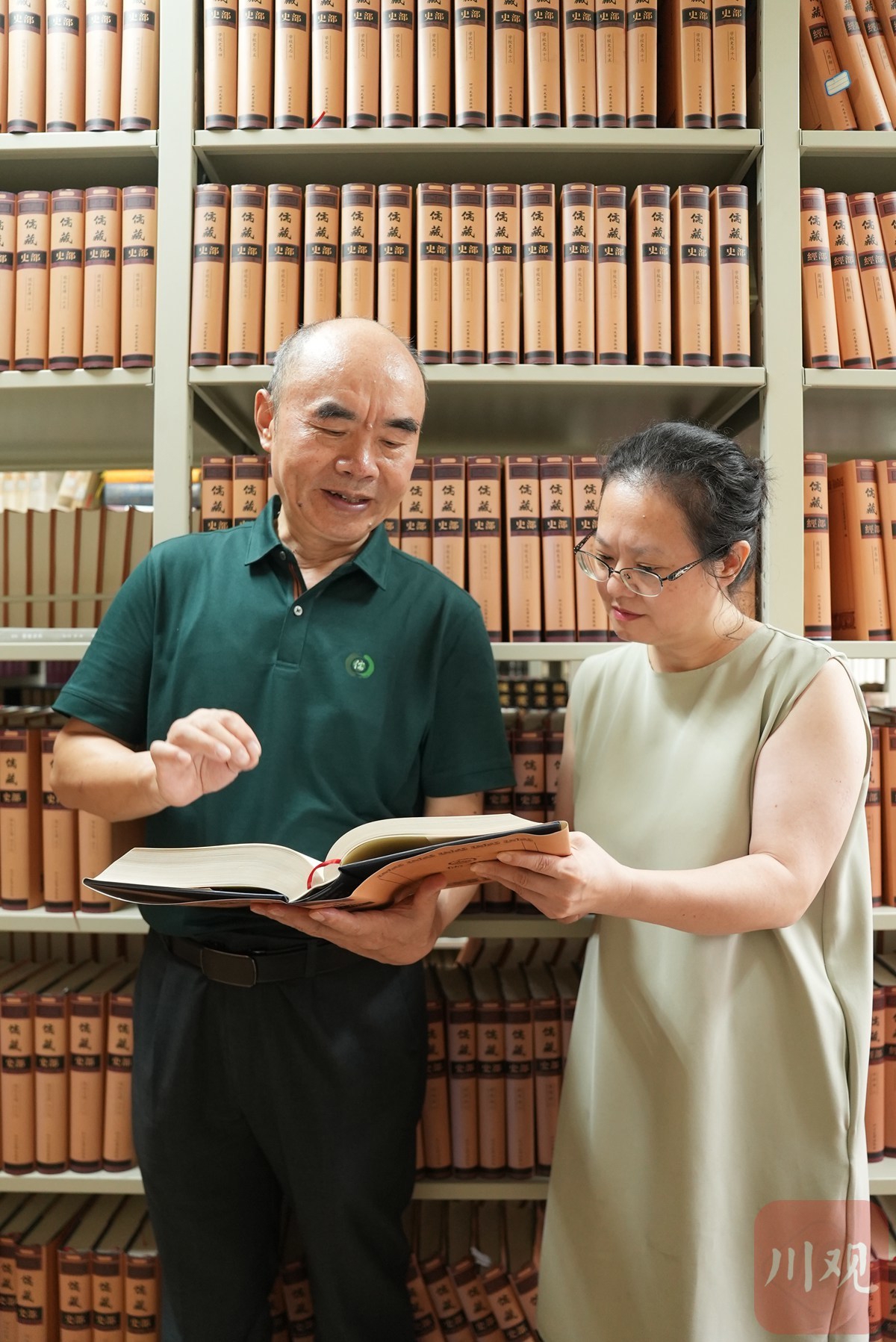

自上世紀90年代初博士畢業進入四川大學古籍整理研究所以來,舒大剛在歷史文獻研究整理及儒學研究方面耕耘了30多年,取得了豐碩成果。“鉆進故紙堆”里的學問究竟有何意義?近日,舒大剛接受了四川日報全媒體“文化傳承發展百人談”大型人文融媒報道記者專訪。他表示,中國浩瀚廣博的古籍經典蘊含著中國人的哲學思想、人文精神、價值理念和道德規范,承載著中華民族的文化基因、精神品格和價值追求,“我們能在中華優秀傳統文化中尋到根,溯到源,找到魂,能夠知其所來,識其所在,明其所往。”

舒大剛

堅定方向 儒家經典是中華文化的源頭活水

18歲以前,重慶秀山的“鄉村青年”舒大剛從未系統學習過國學。從南充師范學院(今西華師范大學)歷史系畢業留校任教后,他幸運地參加了在四川大學舉辦的全國古籍整理研修班,由此和古籍整理研究結下不解之緣。

那是1983年。為了在全國培養更多的古籍整理人才,受教育部委托辦班的四川大學派出了強大的教師陣容。著名文獻學家楊明照是班主任,親自教授文獻學;在訓詁學研究上成果卓著的張永言、趙振鐸等教語言;敦煌學家項楚、語言學家向熹、三蘇專家曾棗莊等大師也分別授課。這次研修,讓舒大剛第一次系統地從目錄學、版本學、校勘學、文字學、音韻學等不同角度掌握了整理研究中國古典文獻的基本技能。1990年,他報考了國學大師、吉林大學教授金景芳的博士研究生,追隨先生把研究方向集中到儒學和先秦歷史。

正是在讀博期間,舒大剛獲得了影響他一生的收獲——專業上的自信、研究方法上的自覺以及學術上的自立。

“在此以前,我在四川大學接觸了諸多大師,但其中既有堅信儒家經典值得傳承者,也有對其持批判懷疑態度的疑古派。未來的學術研究究竟該怎么做?說實話當時很迷茫。”面對舒大剛在學術上的遲疑,金景芳并未粗暴否定。他糾正舒大剛的習慣性疑古論調時會心平氣和詢問證據在哪,再以自己深厚的學識引經據典加以反駁,讓初入門的學生心服口服。在金景芳的影響下,舒大剛漸漸發現,中華文化雖然在文學里也有反映,但“文學只是中華文化這棵繁茂大樹的枝葉,根基和大腦還在儒家經典。影響中國文化最深的就是孔夫子整理后的‘六經’,而疑古派的那一套,雖然對當時思想解放有益,但其結果卻導致了歷史虛無主義”。

為了讓學生抓住中華文化的主干,金景芳每周給學生們講《易經》,也教《春秋》,幫助他們系統學習孔子的哲學和社會思想。漸漸地,舒大剛發現先秦時期的儒家經典,堪稱中華文化的源頭,影響了中國的教化和人的思想。正如著名歷史學家李學勤所言,搞清楚了先秦時期的中華文化,解讀后面的歷史就有了根底。最終,他把研究方向聚焦在了先秦文獻方向。

回歸主流 耗時25年啃下《儒藏》硬骨頭

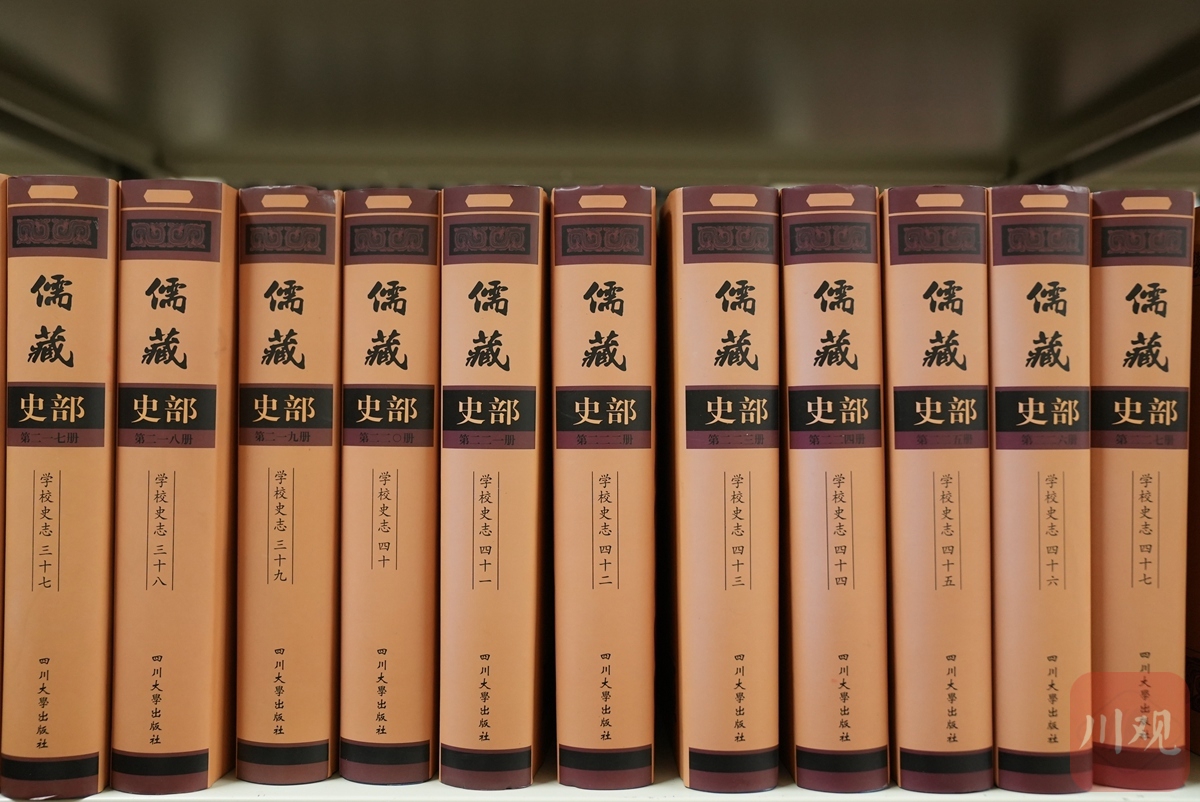

四川大學古籍整理研究所,圖書室里656冊《儒藏》墨香四溢、洋洋大觀。這是舒大剛擔任首席專家和主編的重大項目。自20世紀90年代進入四川大學古籍整理研究所工作以后,舒大剛果斷地在中華文化的根底之學上開始了耕耘。

四川大學古籍整理研究所,由學術大家徐中舒、繆鉞、楊明照、趙振鐸、胡昭曦等人創立,42年來編纂了《漢語大字典》《全宋文》等重要的大部頭作品。入所后的舒大剛先是協助完成了《全宋文》后期的審稿出版,承擔了204萬字的國家重點項目《中華大典·宋遼金元文學分典·元文學部》以及820余萬字的教育部省屬高校重點研究基地項目《三蘇全書》的整理工作,到上世紀90年代末,他想到了舉古籍所之力編纂更大規模的作品——《儒藏》。

《儒藏》

古籍整理工作,全國不只四川大學在做。過去幾十年,國家立項了很多重大古籍整理工程,比如全宋詩、全元文等,但這些工程整體側重于整理文學的成果。舒大剛遺憾地發現,雖然中華文化的根底之學在儒家經典,但儒、釋、道三家中,道家經典早在唐代就已經形成了《道藏》,佛教經典在五代北宋時也形成了《大藏經》,“只有影響最大的儒家思想反而沒有形成一個大型文庫。我們認為這和儒家思想在中華文化中的地位太不相符。”

1997年,儒學文獻調查整理和《儒藏》編纂工程正式啟動。

這項工程十分龐雜。他們首先要到處“化緣”尋找經費支持,此外編纂工作也并非簡單的文獻匯集和影印,而是需要在普查、統計和分析研究現存儒學文獻性質和類別的基礎上,以儒學為主題,以“經藏”“論藏”“史藏”為基本體系,將歷史上內容繁多、門類復雜的儒學文獻系統地搜集和編錄起來。

25年的“冷板凳”,學者們漸漸將儒家文獻“聚沙成塔”。舒大剛介紹,《儒藏》三部中,“經藏”基本是儒家經典成果的匯編,是中華民族最早的根源性文獻的解讀;“論藏”是儒家學習了經典以后如何經世致用的思想的集中體現;“史藏”則是儒學史的資料集成。他們不僅收集文獻,還為入選各書撰寫簡明“內容提要”,對作者之生平、著述之源流、版本之流傳、內容之梗概,略作評介。仿《四庫全書》的體例,“分之則散弁諸編,合之則共為總目”。

2022年,總字數超過5億字的《儒藏》問世,收錄先秦至清末(民國初期)儒學文獻5000余種,填補了儒學傳承2000多年卻一直沒有文獻匯編的學術空白,用圖書構建起一座儒學的大廈。

《儒藏知津》

根植巴蜀 打造地方版的“四庫全書”

《儒藏》問世僅一年,舒大剛擔任首席專家和總編纂的國家社科基金重大委托項目《巴蜀全書》也優秀結項,舒大剛帶領全體研究人員耗時13年,呈現了巴蜀文獻的源遠流長、豐富多彩以及古代巴蜀兒女的創新創造。

當年編纂《全宋文》時,舒大剛便發現古代巴蜀文獻十分豐富。那么,在歷史長河里,巴蜀地區的先賢究竟誕生了哪些杰出成就?他們的智慧結晶又有哪些流傳至今?舒大剛認為今天梳理這些史料,“既是中華文化的一次尋根溯源,更是巴蜀兒女認識四川歷史、凝聚文化自信、同時推動文化代代相傳、永葆生機的重要手段。”

2010年開始,舒大剛和20余位學者開始了調查巴蜀文獻家底的漫漫征程。他們通過查閱古今書目,走訪公私藏家,收集、甄別、分類整理川渝所藏古籍信息和全國所藏巴蜀文獻目錄,基本摸清了巴蜀歷史文獻的家底——歷史上曾有巴蜀古文獻10000種以上,現在保存下來的有5000余種。這些新發現,全部匯成《巴蜀文獻通考》《現存巴蜀文獻版本暨收藏聯合目錄》。他們還為1200多種優秀圖書撰寫了內容提要,介紹圖書的具體內容和版本,又精選其中的500多種以現代范式進行標點校勘,編成了1.5億字的“精品集萃”。不僅如此,研究人員還精挑100種編成“珍稀善本”予以再造重版。如今,《三蘇經解集校》《蘇軾全集校注》等古籍整理成果已經出版。

“巴蜀地區在先秦時期就陸續有文獻出爐,比如《尚書·禹貢》《尚書·洪范》便被認為是大禹以來所傳,這是中國第一篇地理志和治國大法。巴蜀文獻種類也十分豐富,涉及經、史、子、集等多個方面,印證了‘巴蜀好文雅’之說名不虛傳。此外,巴蜀學人做學問也兼容并包、心態十分開放。先秦諸子百家觀點水火不容,但這些觀點傳到巴蜀地區,便被學人博采眾家之長。司馬相如大賦里體現的思想包括了儒家、道家以及其他諸子的學說,揚雄同樣把孟子、墨子的學說融會貫通,這種學術上的包容在后面的李白、三蘇父子、李調元、郭沫若等人的身上均有體現。”

在《巴蜀全書》里,也記載了數千年來巴蜀地區無數的創新創造。“比如漢代寫賦第一人司馬相如是四川人,太初歷的創造者落下閎來自閬中,四川在全國最早利用天然氣煮鹽以及鑿井吸鹵。到了宋代,佛教第一部雕版印刷叢書《開寶藏》率先完成于成都;儒家‘十三經’的第一次結集‘蜀石經’是在成都;中國歷史上第一部詞集《花間集》誕生在巴蜀;號稱‘方志鼻祖’的《華陽國志》是川人常璩所著;第一次擬經制作的《太玄》作者是川人揚雄;第一部婦科著作來自巴蜀……甚至中國首部地域文化的神秘經典《山海經》也極可能誕生在巴蜀。”

《巴蜀全書》的編纂,對巴蜀文化進行了一次系統的尋根溯源,巴蜀先賢對中華文明的貢獻,得到進一步挖掘和彰顯。《巴蜀全書》未來還將繼續審稿出版,而基于《巴蜀全書》的又一個課題《中國西部儒學史》也即將完成,其中就針對巴蜀地區的儒學史進行專門梳理,填補空白的地域性儒學專史呼之欲出。

目前,從四川大學退休的舒大剛又加盟海南省東坡文化研究與傳播中心,專心從事“東坡與海南”研究。儒學、蜀學、蘇學、海學并舉……未來,舒大剛的學術之路還有驚喜。

川觀新聞記者對話舒大剛

對話

中華優秀傳統文化中的精神內涵和歷史價值永不過時

在經典中尋找中華文明的根脈

記者:習近平總書記提出的“兩個結合”中,“把馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合”被認為是又一次思想解放。中華優秀傳統文化尤其是儒家經典在當下究竟具有哪些價值?

舒大剛:傳統文化對當下的作用主要有三個方面:尋根、溯源、找魂。

尋根、溯源,就是搞清楚中華文化的根在哪里,是什么。19世紀末20世紀初,骨子里看不起中國的西方人搞了一個“中國文化西來說”。不僅認為中國文化西來,而且認為中國人還沒學到西方的精華。事實上這些年我們通過考古,發現大約200萬年前出現人類開始,東亞大陸就有人在這里繁衍生息,我們已經擁有了百萬年的人類史、一萬年的文化史和五千多年的文明史。但是考古成果只提供“有沒有”的證據,這些文明的價值是什么,考古提供不了。通過經典文獻、通過代代傳承下來的中華優秀傳統文化,我們可以進一步確定中華文化的根在哪里,價值幾何。找到文化的根脈無疑相當重要,因為根扎得越深,樹干才能越粗壯、花果才會越繁茂。

魂就是價值觀和信仰,同樣只能從經典文獻也就是中華優秀傳統文化中去尋找。在歷代經典中,《論語》《中庸》記載了“仁、智、勇”等君子人格,完成了中國人理想人格的塑造;《管子》《孟子》有“孝悌忠信、禮義廉恥”等倫理守則和道德修養;《周易》有“天下和平”,《禮記·禮運》有“大同”“小康”等天下觀;《孟子》有“民貴君輕”,《古文尚書》有“民為邦本”的政治觀念;《論語》《中庸》有“中庸”“中和”及“和而不同”等處事原則;《大學》有“格物致知”,《論語》有“學以致其道”“學而時習之”等認知方法……可見,以儒家經典為代表的中華優秀傳統文化,分別從不同角度和不同層面為我們構建了探索宇宙、認識世界、平治天下、治理社會、修養自身的觀念、方法和精神標桿,鑄就了中華民族共同的文化精神和靈魂信仰。數千年以后,我們回首這些傳統文化,會發現可以幫助今天的我們對很多現實問題進行深入思考和系統解答。所以,中華優秀傳統文化中的精神內涵和歷史價值永不過時,它們不僅曾經照亮歷史的星空,也將點燃民族的未來。

記者:當下我們應該怎樣傳承弘揚古籍經典里的思想和智慧?

舒大剛:一是保護,二是傳承與弘揚。首先要展開古籍的收集、整理與保護,尤其是數字化的工作要進行。古籍的數字化可以方便公眾隨時在網上查閱相關資料,這是重要的基礎工作。因為文獻是文化最主要、最可靠也最充分的載體,傳承弘揚中華優秀傳統文化的源頭活水就在古籍里面。第二就是要重視優秀傳統文化的應用。我們要把古籍當中的優秀文化理念、治國理政的方式方法等進行提煉,真正做到把馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合,為文化自信提供力量源泉,為治國理政提供重要參考。

巴蜀文化是中華文明5個特性的生動體現

記者:中華文明連續性、創新性、統一性、包容性、和平性這五大突出特性,巴蜀文化是如何體現的?

舒大剛:因為巴蜀地區地理位置的相對獨立,所以文化在這里生生不息,從未中斷,中華文明連續性的特征保持得比較好。只是在先秦以前,巴蜀地區因為和中原聯系的時間不多,所以巴蜀的歷史文化見于儒家文獻記載的機會很少。司馬遷寫《史記》的時候也沒有寫巴蜀的世家,因為他看到的巴蜀文獻多志怪材料,所以解釋“至《禹本紀》《山海經》所有怪物,余不敢言之也”。其實在司馬遷的同一時代,像司馬相如、揚雄等來自巴蜀地區的文人就注意到了本土歷史。司馬相如寫了《蜀記》,揚雄寫了《蜀王本紀》,記載了從“開國何茫然”的蠶叢,到“傳十二世”的開明王朝等古蜀五主遞相嬗代的歷史。他們開啟了巴蜀人寫地方歷史的風潮。到東晉時,史學家常璩集巴蜀歷史之大成,寫成了《華陽國志》,把蜀人從“出于人皇”之際的歷史一直寫到了東晉,梳理出了巴蜀歷史的連續性。此后,巴蜀地區還有《蜀中廣記》《蜀典》等著作,對區域歷史一直沒有間斷地進行了記錄。即使從全國范圍來看,巴蜀地區都是為數不多的可以做編年史的區域。

中華文明的統一性,在巴蜀文化中也有體現。李白在《蜀道難》中曾寫過“所守或匪親,化為狼與豺”,也就是巴蜀地理單元的相對封閉,很容易讓別有用心之人在蜀地形成獨立王國。但歷史上這種情況不多,更多的是巴蜀地區是國家統一的根據地和維護統一、抵抗侵略的“橋頭堡”。早在武王伐紂時,以蜀國為代表的西南地區8個國家就積極參與。所以熱衷于伸張道義,是巴蜀人骨子里有的氣概。此后秦統一六國,第一站先取巴蜀,才有了縱深根據地和軍事物資的來源,東征天下才有必勝把握。唐代兩次中原戰亂,兩任皇帝都跑到成都避難。因為巴蜀沒丟,才有可能收復天下。到南宋時蒙古入侵,因為巴蜀的堅挺,南宋才又堅持了一百多年。尤其近現代的抗戰和三線建設,都體現出巴蜀地區在祖國統一中舉足輕重的地位。

至于和平性,巴蜀只要沒有大災和外敵入侵,成都平原人們的生活是十分安逸的。從《山海經》里描寫的都廣之野和平安逸的先天條件,到都江堰修好后“天府之國”的水旱從人,再到杜甫安史之亂來川后感受到的“花重錦官城”,甚至馬可·波羅到成都時離蒙古人破壞成都后才幾十年,但看到的又是一派繁華情景,都說明了巴蜀地區只要沒有外來的戰爭,內部發生紛爭的可能性較小,愛好和平是巴蜀人骨子里的追求。

包容性同樣體現在巴蜀文化中。尤其在學術上體現了多樣性。西漢司馬相如就提出“兼容并包”“參天貳地”的治理觀念,嚴遵、揚雄“博采諸子”,趙蕤、蘇軾提出“諸學互補”,到當代蕭萐父更是有了“多維互動,漫汗通觀儒釋道;積雜成純,從容涵化印中西”的龐大學術氣魄。巴蜀文化一直秉承了“兼容并包”“積雜成純”的治學風格。

創新性當然也是巴蜀文化的鮮明底色。漢代“文翁石室”肇開天下郡學、“七經”教育之先河,“蜀刻石經”形成儒學“十三經”、經傳子史并重的典范。此外,唐末益州發明雕版印刷術;北宋中期,成都發行商用交子,對人類文明影響深遠。漢代落下閎制定《太初歷》,創下陰陽合歷典范,《華陽國志》奠定了方志體裁,《食性本草》首開食療保健,《海藥本草》首記域外靈藥……凡此種種,無不說明巴蜀兒女是中華文化的重要創造者和創新者。

東坡思想在今天仍然光芒閃耀

記者:習近平總書記視察三蘇祠時曾說“一滴水可以見太陽,一個三蘇祠可以看出我們中華文化的博大精深”。三蘇尤其是蘇東坡的身上究竟有哪些閃光點?

舒大剛:三蘇父子的確可以反映整個中華文化的主體內容。中華文化有儒釋道等多種,三蘇父子雖以鉆研儒學為主,但道家、佛家的思想均有采納,融會貫通、海納百川。他們的貢獻絕不局限于文學。事實上三蘇著述涉及經、史、子、集。像蘇東坡除了在詩詞歌賦上均有成就,還著有《東坡易傳》《東坡書傳》《論語說》,對歷史人物進行點評的著述也十分豐富,在醫學、養生方面也涉獵頗深;蘇轍著有《春秋集解》《詩集傳》《孟子解》等,甚至還改寫了司馬遷的《史記》;蘇洵則與人合著了《太常因革禮》100卷,這既是一部制度性的禮書,又是一部史書。三蘇父子在中華文化方面的成就,的確可以印證習近平總書記所說的“一滴水可以見太陽”,這是一個客觀的事實。

《宋史》評價東坡“器識之閎偉、議論之卓犖、文章之雄雋、政事之精明”,也就是贊東坡有格局有眼界,看問題能夠高屋建瓴,文章寫得太好了,處理政務也利索有政績。當年孔子培養門人的四個方向,他一個人全部具備了。

從思想上來說,蘇東坡的思想重心和執政重心很清楚。一是為君,二是為民,也就是民本思想。為君,并不是去討好去阿諛奉承,而是要把君王往堯舜賢君的方向上引。為民,也就是要為民謀福利。他的民本思想不是停留在口頭上,是真正地從人民的利益出發。蘇東坡甚至還有一種觀念,在老百姓餓著肚子時,不能去要求他們的道德品質,更不可能讓老百姓擁護你。只有讓大家豐衣足食,老百姓的德才會正,社會也才能達到和諧。當然,上天設立了從君到相等各級機構和官職,也提供了俸祿,這不是讓官員作威作福享樂腐化,而是給老百姓辦事的。因為百姓交租交糧納稅的條件就是朝廷必須為他們服務。你不服務就會失去民心,失去民心就會失去政權。在宋朝那個時代,蘇東坡能始終站在老百姓的立場說話,這非常不簡單。

此外,蘇東坡在哲學、倫理、宇宙觀等方面也有很多深刻的思考,高出了當時很多空談人性的人。比如當時宋代的理學家空談人性,認為要存天理、滅人欲。蘇東坡就認為如果人欲都沒有了,那天理還有什么用?再好的真理,如果沒有人去實踐它,它也不會發揮作用。所以,如果說宋代程朱理學是以理為本,陸九淵是以心為本,張載是以氣為本,那么三蘇父子便都是以情為本。他們是重要的思想家,有非常成熟的哲學思維,在政治、倫理等領域都有系統的思想,值得深入挖掘。蘇東坡的民本思想至今仍然不過時,和中國共產黨強調的國家一切權力屬于人民、為人民服務的理念一脈相承。另外,蘇東坡為人也很有氣節,他能夠以自己的志與氣來維持他的整個理念不動搖。蘇東坡這個人的氣節超越時代和階級,仍然值得今天的人學習。

記者手記

在中華優秀傳統文化中汲取文化自信的力量

隨著2024年巴黎奧運會的舉辦,16年前的北京奧運會開幕式在外網再度爆火。大量網友認為正是中國深厚的文化底蘊讓開幕式美不勝收,震人心魄。

一個16年前的開幕式為何至今仍能被全世界網友津津樂道?歸根結底就是文化的力量。在張藝謀執導的開幕式上,中華5000多年文明是最鮮亮的底色。一軸長卷中國畫表達出東方美學獨特的時空觀念與哲學精神,“太古遺音”、四大發明、活字印刷、戲曲、太極等等,無不讓海內外網友折服。

晚清以來,中國積貧積弱,國人在紛紛“睜眼看世界”尋求救國之路時,一定程度上也忽略了5000多年中華文明凝聚的智慧結晶。事實上,傳統文化里的一些思想觀念、人文精神、道德規范跨越時空至今仍未過時,對解決人類面臨的諸多共同問題具有重要價值。

舒大剛以及歷代學人對中國古籍文獻的整理、研究,正是賡續中華文脈、弘揚民族精神、讓文明廣泛傳播承繼之舉,對于建設社會主義文化強國具有重要意義。

當然,僅僅是“盛世修文”還遠遠不夠。我們既需要通過古籍整理在更寬廣的視野中還原出我國本來的哲學史話語體系,也需要從古籍經典中深入挖掘中華優秀傳統文化的時代價值,創新方式讓經典“活”起來,以此增強人們的文化自信,為新時代堅持和發展中國特色社會主義提供精神支撐,也為治國理政提供借鑒和給養。

編輯:宮英英

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除