張之路小說《吉祥時光》:歷史場域中的童年敘事

2017-04-20 16:15:00 作者: 來源:新華網(wǎng)

3月18日,作家出版社在京舉辦了著名兒童文學作家張之路最新作品《吉祥時光》的研討會。

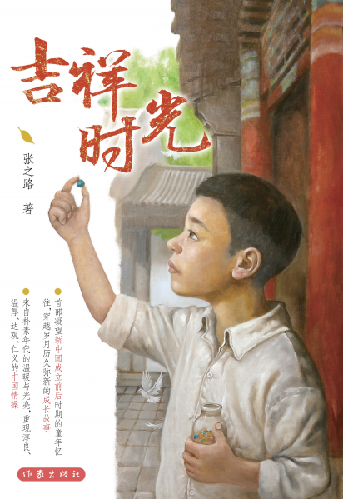

張之路是我國當代著名作家、劇作家,曾獲國際安徒生獎提名獎以及中國安徒生獎。著有長篇小說《霹靂貝貝》《第三軍團》《非法智慧》《漢字奇兵》等,作品曾影響了幾代讀者。新作《吉祥時光》是首部凝望新中國成立前后時期的童年憶往,穿越歲月歷久彌新的成長故事;是來自樸素年代的溫暖與光亮,重現(xiàn)著淳良、溫厚、達觀、仁義的中國情操。

此次新書研討會定名為“歷史場域中的童年敘事”。中國作協(xié)副主席、中國作協(xié)兒童文學作家、詩人高洪波,著名兒童文學作家、詩人、首都師范大學教授金波,以及著名兒童文學作家、北京大學教授曹文軒等人出席了活動,作家出版社總編輯黃賓堂主持了研討會。

高洪波評價這部回憶體、筆記體小說是張之路近年來相當重要和特別的一部作品。“小說用悠長舒緩、平和沖淡的筆調(diào)細致地刻畫了1948年到1957年期間北京男孩吉祥的童年生活,用孩子的眼睛映射出新中國成立前后的社會百態(tài)。而對這七年時間中國社會的書寫,在兒童文學作品里也是第一次。”

金波以《吉祥時光》中的《乳白色的小樹》《牽著媽媽的手》等篇目為例,稱贊小說文風沖淡平和,始終充盈著一種詩意的溫情的氣息。“它是個體的童年回憶性書寫,卻并不屬于個人的懷舊式的惆悵回望,它試圖捕捉住在飛速流轉(zhuǎn)的時光中那些遺落的美好、那些童年的真趣,和今日的孩子一同分享,一同品味,一同守望。”

張之路表示,書寫自己的童年是他多年的愿望,雖然《吉祥時光》是個體的童年回憶性書寫,卻它并不屬于個人的懷舊式的惆悵回望,它試圖捕捉住在飛速流轉(zhuǎn)的時光中那些遺落的美好、那些童年的真趣,和今日的孩子一同分享,一同品味,一同守望。

《吉祥時光》后記

張之路

當我把《吉祥時光》的“完成稿”交給編輯的時候,我發(fā)現(xiàn)我還有許多東西沒有寫。

我沒有寫西墻下的夾竹桃:雨后的院子,蜻蜓在空中飛舞,有的一只架在另一只的身上飛,我們不知道這是愛情,我們管它們叫“架彩”;有的蜻蜓落在盛開的夾竹桃上,悄悄地走過去, 一抓一個……如果能抓到“膏藥”或者“撈茲兒”(兩種特殊花 紋的蜻蜓),那就是中彩了。

我沒有寫草地上的指甲草:姐姐把指甲草上的花瓣摘下,用小木棍兒在石頭上搗碎,除了把她的指甲涂得通紅,還把它涂在我的腮上,我們一起哈哈大笑……

我沒有寫小南屋前的玉簪棒:我一歲的時候,手里拿著含苞的白花兒,光著屁股和它合影。那張照片被壓在玻璃板下,最精彩的地方后來被沁進的水沾掉了……

我還沒有寫棗樹上的楊剌子:那綠色的蟲子幾乎蜇遍了家里所有的人,但回憶起棗樹時,它與又脆又甜的棗子卻同樣出現(xiàn)在你的眼前……用現(xiàn)在的眼光觀察楊剌子,它的外表是很酷的。

想到這些難忘的小生命,似乎被寫空了的心忽然又變得充盈起來。

書寫自己的童年是我多年的愿望,但是有一天,當我提起筆來的時候,我發(fā)現(xiàn)開始的時間太晚了,許多事情已經(jīng)不記得了。尤其是那些情感和話語,那些聲音和顏色。

那個家、那個院子我已經(jīng)離開了五十年,許多人和事都已隨風而去,留下的也已經(jīng)支離破碎……歲月流逝,星光逐漸暗淡。除了時間和距離,還因為十年特殊時期摧殘了那里無辜的樹木花朵,摧毀了那里善良的生命……

“想不起”和“不愿想起”,讓我沉重而糾結(jié)。我想念那個地方,但是我不愿意回去,那里有我難忘的美好時光,也有不堪回首的記憶……

我看著大樓拐角的一株玉蘭,已經(jīng)是冬天了,沒有一片樹葉,卻有一個個“花苞”俏立枝頭,我實在分不清這是玉蘭樹的“遲暮”還是蓄勢待發(fā)的“新生”。

我就像在冬天的季節(jié)里尋找春天的花朵,艱難雖是艱難,但生命的綻放總是給我意外的驚喜!

我還是要寫,童年在記憶的深處,當你試圖喚醒它的時候。有時候它像個陌生人一樣走到你面前,讓你不由不懷疑,這是我的童年嗎,還是我的思念走火入魔了?有時候它卻又奇跡般跳起來擁抱你,讓你返老還童。

我努力地在寫。生活本來饋贈給我的“戲劇性”的可以變成故事的情節(jié)都隨著時光消失了,尤其是那些細節(jié)和語言。剩下的只是一個個鏡頭和畫面,缺少的是動人的感情的記憶。

有人說,大人物的回憶是屬于“歷史”的,小人物的回憶則是屬于“文學”的。我雖然是個小人物,但心中童年的故事里也有刻骨銘心的歷史,我不愿意讓我的讀者以為我的童年是在一個虛無的年代度過的。我希望讀者能看到過去,能看到那個時代中一個真實的童年。

我用心地在寫。這不是一部回憶錄,因為我的童年里還有屬于文學的人性和溫情,也有可以啟迪人生的智慧與文化。我們的心是相通的,我相信,我的童年若寫到心靈深處,便也是你的童年。

這幾年因為各種機會讓我看到許多作家書寫自己童年的書。我有興趣思考和討論這個問題,我也從同行和朋友們的作品中學習到不少經(jīng)驗。

希望把童年寫成一部文學作品,那就要在真實的基礎(chǔ)上有適當?shù)奶摌?gòu)。但是許多寫作者在書寫的時候都發(fā)現(xiàn),真實的生活是排斥虛構(gòu)的。但是沒有虛構(gòu),就沒有“文學”。我理解的這里的虛構(gòu),實際是感受過、思考過的生活。我現(xiàn)在寫下的“文學”是感受過的生活。

我自己在書寫童年的時候,經(jīng)常遇到幾個問題:重大歷史事件和普通生活的關(guān)系,沉重與輕松的關(guān)系,童年中兒童視角與書寫者當下思索經(jīng)驗的關(guān)系。

不斷地遇到,不斷地克服,也就不斷地獲得成功感。

我還想寫出老北京的文化,可什么是北京文化呢?北京文化有好多種,皇家文化、士大夫文化、平民文化。我們的主人公的身份決定了他的文化階層,而不是非要找個京劇演員或者八旗子弟來站腳助威。

北京有句老話:東富西貴,南賤北貧。在20世紀50年代,雖說都是北京,但各地區(qū)又都有自己的文化和語言。有些俏皮話很有色彩,反問句居多,大都用在不太友好的場合。售票員問:“先生,您買票了嗎?”這位先生不高興了,就回答:“買票了嗎?你把這個‘嗎’字給我去掉成嗎?”再比如,甲不小心碰了乙,甲說:“喲,沒看見——”乙回答:“沒看見?!你長著眼睛是喘氣兒用的?”

這些對話有特點,但不能代表老北京人都那樣說話。我覺得古道熱腸是老北京人一個特點,凡事要講個“理兒”也是如此。我盡力而為,不太刻意。

我還莊重地在寫。我要用這部作品寄托我對父親、母親、姐姐的思念,送給我還健在的哥哥、我的朋友們,同時獻給那些真誠和善良的好人。

感謝作家出版社的編輯左昡、邢寶丹。感謝那些支持和鼓勵我寫作的讀者朋友!